Evaluation holistique des modes de transport

Ce projet de recherche, en partenariat avec Renault – Institut de la Mobilité Durable, vise à évaluer les principaux modes de transport terrestre de personnes en ce qui concerne une pluralité d’enjeux. Quatre catégories d’enjeux sont distinguées :

- Enjeux macroéconomiques : quelle création de valeur, quels transferts de valeur entre catégories

d’acteurs, quelle empreinte sur les fonds publics ? - Enjeux spatiaux, précisément d’occupation de l’espace au cours du temps : la voirie présente-t-elle un enjeu de rareté ?

- Enjeux pour les usagers : quelles empreintes en temps passé, en argent dépensé, en fatigue ?

- Enjeux pour l’environnement : quelles empreintes locales en émissions polluantes, globales en

émissions de GES ?

Ce projet est porté par Fabien LEURENT et Edwin RUALES dans le cadre d’une thèse de doctorat, avec des contributions d’Alexis POULHES. Commencé en octobre 2021, il débouchera à l’automne 2025.

Les contributions originales représentent trois lignes de force, ci-après :

- l’empreinte macroéconomique des modes de transport, principale activité de 2024,

- l’empreinte espace-temps : principale activité de 2023, consolidée en 2024,

- l’application à la mobilité des personnes en Ile-de-France, à partir de l’EGT 2019, et l’établissement d’une typologie des individus selon les enjeux de mobilité : en cours début 2025.

Ainsi la notion « d’empreinte », issue de l’évaluation environnementale, est déclinée pour la pluralité des enjeux abordés. La notion d’unité fonctionnelle, issue de l’analyse de cycle de vie, est centrale : nous avons considéré surtout l’unité de longueur parcourue (p-km) mais aussi la journée vécue (pjour) ou encore l’année d’activité d’un mode ou de la mobilité dans un territoire.

1) Occupation de l’espace : empreinte espace-temps

Par mode, tout « véhicule » occupe l’espace de manière exclusive du fait de son gabarit au sol. Pour le véhicule au repos, il s’agit du gabarit statique, complété par des marges pour le maintenir disponible

■ par exemple pour les manoeuvres de stationnement. Un véhicule en circulation occupe un gabarit « dynamique » qui ajoute une « marge avant » pour éviter des conflits et accidents. Le gabarit dynamique dépend de la vitesse. L’empreinte espace-temps est le produit du gabarit, en m², et de la durée d’occupation, en h : l’indicateur en m²h au niveau du véhicule, est à rapporter au nombre d’occupants et à la longueur parcourue pour obtenir l’empreinte espace-temps par unité fonctionnelle, en m²h/p-km.

Le projet d’article : Leurent & Rualès « Is street space rare ? » est quasi achevé début 2025. Il a fait l’objet d’une communication au congrès RDMI 2025. L’article traite :

- l’ explicitation d’indicateurs,

- la mise en regard, et en cohérence, des approches respectives des ingénieurs du trafic et des aménageurs-urbanistes, pour des taux d’occupation en tant que rapports Demande sur Offre.

- une analyse dimensionnelle, intégrant côté demande un modèle simplifié à 4 étapes de mobilité (Densité de population, Taux de mobilité, Parts modales, Longueur modale moyenne par

déplacement) et côté offre la capacité de la voirie dans chaque dimension d’espace 2D. - une application à 5 cas de villes en France, balayant une gamme de densité de population : en K h par km², Calais (2), St Etienne (5), Nancy (7), Maisons-Alfort (11) et Levallois-Perret (28).

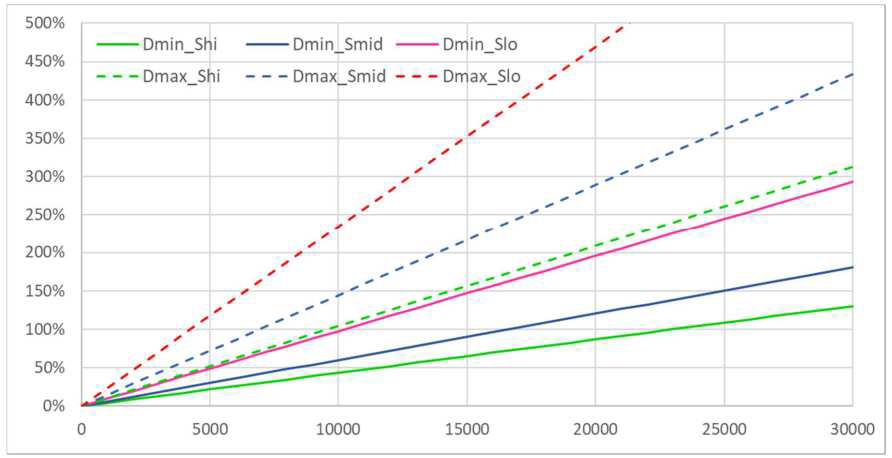

In each grid dimension, nb of generic lanes:

S_hi = 18

S_mid = 13

S_low = 8

Dmin = demand under low-car modal shares

Dmax = demand under high-car modal shares

Le besoin de modes collectifs pour servir les périodes de pointe apparaît patent pour les densités de

population à partir de 3 K h/km². De plus le mass transit urbain « hors voirie, en dénivelé » est nécessaire à partir de 10 k h/km². Et ce, pour des configurations de voirie typiques des tissus urbains dont la trame est héritée du 19ième siècle.

2) Empreintes macroéconomiques, impacts sur les fonds publics

L’usage d’un mode de transport, et en amont sa disposition, induisent des dépenses d’argent. En se restreignant au véhicule, mais en envisageant les phases de fabrication et d’usage de son cycle de vie, les dépenses à plusieurs termes temporels (utilisation courante, entretien et assurance en base annuelle, acquisition en one-shot) se cumulent. Leur total est à rapporter aussi bien au « parcours de vie » du véhicule, donnant une empreinte macroéco en €/veh-km, qu’aux trafics de personnes sur ce parcours de vie, d’où une empreinte en €/p-km.

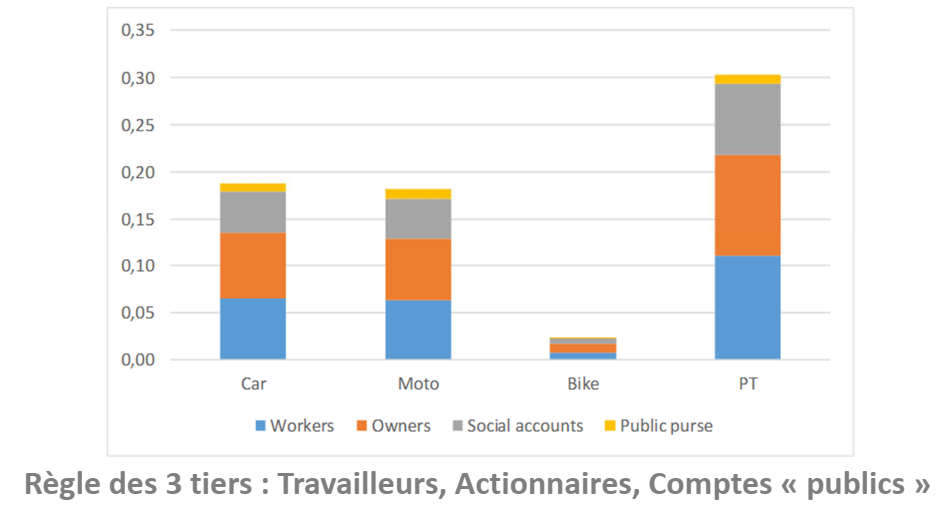

La dépense finale est une « valeur créée » pour le système de production économique. Elle passe à travers le circuit intersectoriel de production, pour devenir des ressources par catégories d’agents :

- des salaires nets pour les employés,

- des cotisations sociales assises sur les salaires bruts, de la part de l’employeur et de la part du salarié : respectivement 23 et 43 pour un salaire brut de 100, soit 67 de contributions sociales pour un salaire net de 77, aux conditions françaises de 2023 comme de 2019.

- des excédents d’exploitation pour les actionnaires (ménages et pouvoirs publics).

- des impôts sur la production, donc des recettes pour les fonds publics.

Il s’agit de valeurs « hors taxes autres que l’impôt sur la production ». S’y ajoutent la TVA et, tout spécialement pour les transports qui sont intensifs en énergie, la TICPE.

Pour les fonds publics, le bilan est le solde du total des recettes moins les subventions à l’utilisation « finale » telles que les subventions d’exploitation aux opérateurs des transports collectifs ou le bonus d’achat de véhicules électriques.

Le projet d’article : Leurent & Rualès (2024) « What are the macroeconomic footprints of ground travel modes? Measuring the value creation of people mobility » est quasi-achevé début 2025. Il a fait l’objet d’une communication au congrès RDMI 2025. L’article traite :

- la méthode d’évaluation,

- pour les modes Auto, Moto, Vélo, Transports publics, des valeurs de référence en base « France entière 2019 », par veh-km et par p-km,

- une application à la mobilité quotidienne de la Région Ile-de-France, en intégrant la composition

multimodale des trafics d’un jour de semaine selon l’EGT de 2019.

3) Micro-simulateur multi-enjeux basé sur l’EGT

En 2024, Edwin a développé des programmes en python pour énumérer les individus et les déplacements renseignés dans la base EGT et calculer, par déplacement et par journée vécue, les indicateurs d’impact des différents enjeux.

Ce simulateur permet notamment :

- de totaliser par journée d’individu les empreintes de sa mobilité en incluant les réceptions de polluants du fait de sa présence dans les lieux au fil du temps,

- de totaliser par mode et par type d’individus (ex. selon le Département de résidence), les impacts en base journalière.

4) Activité de 2025

En cours pour achèvement fin avril : une typologie des individus en Ile-de-France selon leurs caractéristiques individuelles (socio-éco-démographiques, outils de mobilité) et selon les usages et impacts de leur mobilité.

Pour la suite de 2025 :

- constitution du mémoire de thèse d’Edwin, en vue d’une soutenance à l’automne,

- la simulation d’impacts multi-enjeux pour des services de mobilité partagée, rejoignant le but prospectif du I-B.

| Cate2orv | Metric | Train | Metro | Bus | Car | Bike | Walk | Total |

| User Aspects | Cost (M€) Travel Time (M hrs) | 4.3 4 | 1.8 2 | 0.7 1 | 27.6 6 | 0 0.2 | 0 3.5 | 34 17 |

| Public Space | Time-Area (km2·h) | – | – | 2 | 148 | 1.2 | 4 | 155 |

| Environment | PM (t) Nox (t) CO2 (t) | 0.3 – 404 | 0.1 – 100 | 0.04 2.2 601 | 5.6 53 17000 | – – – | – – – | 6 55 18 193 |

| Public Funds | User+ PP(M€) Jobs Tax revenues (M€) Social accounts (M€) Consolidated PP (M€) | 15.2 59800 -9.5 12.2 2.7 | 6.5 25700 -4.1 5.3 1.2 | 2.4 9 600 -1.5 2.0 0.4 | 19.1 59 600 9.3 13.8 23.1 | 0.1 723 0.02 0.04 0.1 | – – – – – | 43 155 400 -6 33 28 |