Le commuting en France : micro, méso et macro patterns

En France, plus de 40% des habitants sont en activité professionnelle. Dans leur grande majorité les actifs ont un lieu de travail situé hors de leur domicile et ils s’y rendent régulièrement : c’est le « commuting domicile-travail », encore appelé « navettage domicile-travail » ou « mobilité pendulaire ». Cette forme de mobilité est marquée par la forme cyclique dans l’espace et dans le temps, la routinisation au plan individuel, une synchronisation sociale forte au plan collectif, qui est à l’origine des points de trafic le matin et le soir sur les réseaux de transport (en jour de semaine).

La thèse de Kang LIANG dirigée par Fabien LEURENT traite des questions de recherche suivantes :

(1) parmi les actifs en France, quels sont les rythmes du commuting, et notamment, comment la distance domicile-travail influence la fréquence mensuelle du mouvement pendulaire ? Réponses dans l’article Liang et al. (2024).

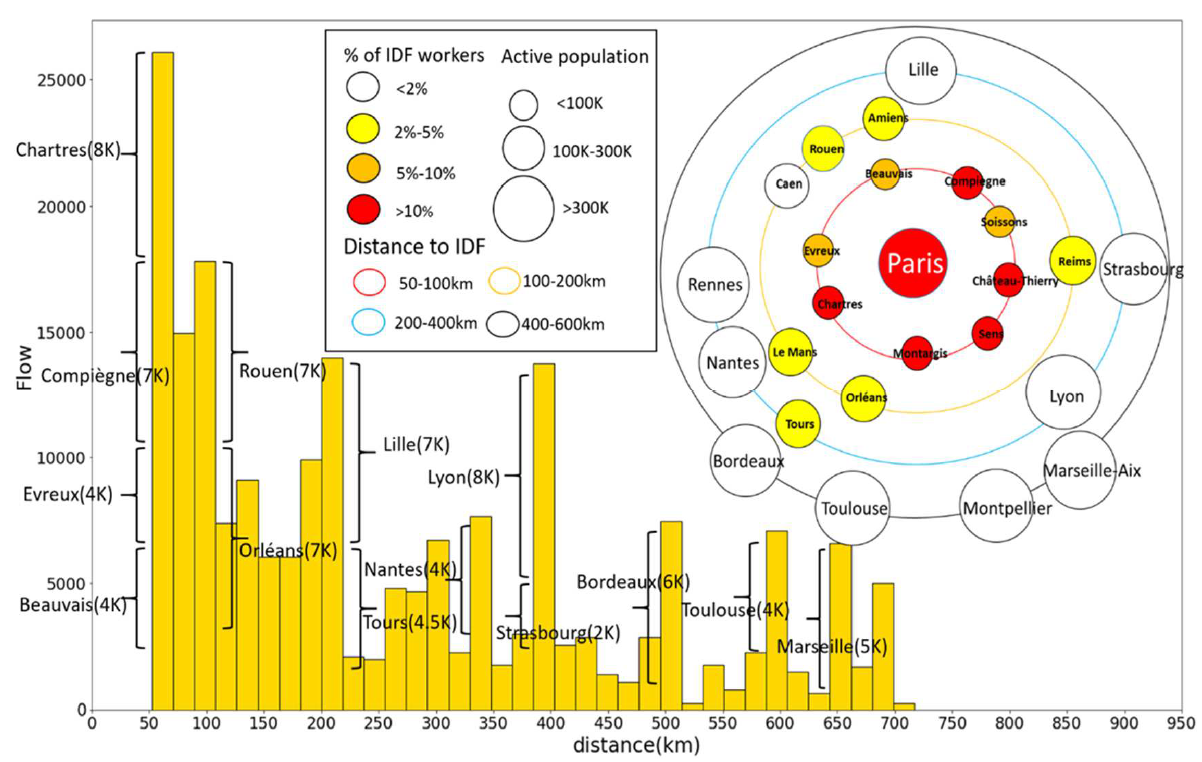

(2) Parmi les actifs travaillant en Ile-de-France : quelle part réside hors de la Région, à quelles distances entre domicile et travail, selon quels modes de transport, avec quelles parts dans les trafics modaux et les émissions de gaz à effet de serre ? Réponses dans l’article Liang & Leurent (2025).

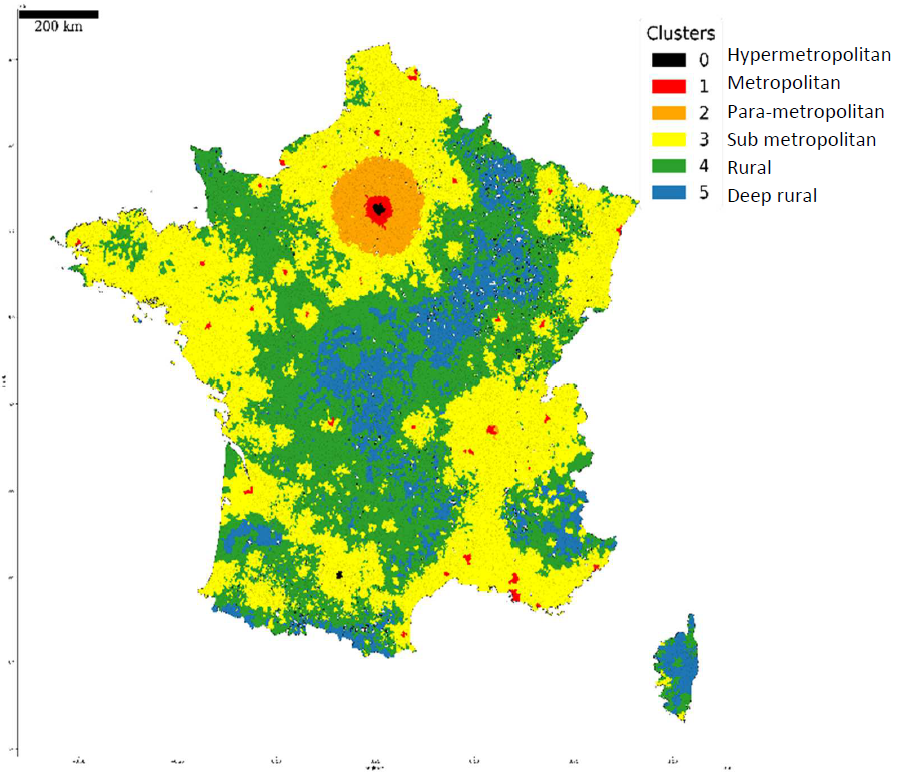

(3) Selon la commune de résidence, à quelles distances se trouvent les emplois occupés par les actifs ? Quels types statistiques se dégagent parmi les communes, selon la distribution des distances aux emplois occupés et aussi la distribution des distances entre la commune comme origine et, en destination, les opportunités situées d’emploi ? Quels macro-patterns se dégagent sur le territoire métropolitain ?

La thèse combine analyse géographique et analyse statistique. Elle exploite les données du Recensement général de population (base MobPro de l’INSEE) et les données de l’Enquête de Mobilité des Personnes au plan national (EMP 2019).