La demande de mobilité : connaissance et prospective

La mobilité d’une personne est sa présence dans l’espace au fil du temps. La mobilité sert les activités réalisées dans les lieux : résidence, travail, affaires et loisirs… Dans un système territorial, la population interagit par sa mobilité avec la localisation des activités.

La demande de mobilité est un objet classique d’étude, depuis les années 1960 à partir des « Enquêtes de mobilité des personnes » réalisées en France au niveau national et par grand territoire telle que l’Ile-de-France, ville ou région.

La chaire s’intéresse :

- aux régularités statistiques dans les usages individuels, à partir des sources d’enquête classiques ou plus récentes, en tirant parti des méthodes modernes de Data science. Les sujets traités sont (1) la typologie des « journées mobiles » en lien avec la typologie des individus, en constituant une « géographie temporelle » de la mobilité individuelle selon des caractéristiques démographiques et économiques, et en intégrant les usages des modes, (2) la réitération selon les jours des comportements individuels, (3) l’usage des lieux et les courants de flux dans l’espace – débouchant sur des « bandes passantes » pour du covoiturage.

- à la mobilité domicile-travail des actifs concernés par l’Ile-de-France, parce qu’ils y habitent ou y travaillent : spécifiquement, aux conditions spatiales (distances, parcours) et temporelles (rythmes), ainsi qu’aux parcours sur les réseaux modaux et aux émissions de gaz à effet de serre.

- à la modélisation microéconomique des individus et des ménages, pour discerner la mobilité dans la consommation des services, en relation avec le logement et les localisations résidentielles et professionnelles.

- à la prospective à long terme de la demande : afin d’inférer la composition des usages dans l’avenir et d’influencer ces usages, il faut intégrer autant les transformations structurelles de la population (dont le vieillissement), que les évolutions des comportements.

Considérants (rappels)

La « demande de mobilité » englobe : (1) la population qui peut réaliser les activités, (2) la disposition des activités dans les lieux, (3) la réalisation des activités par les individus, et donc l’usage des lieux par les individus pour des occupations temporaires, (4) pour les individus qui enchaînent des activités, les mouvements entre les lieux des activités consécutives : les déplacements sont des franchissements d’espace, à une certaine portée spatiale (distance) et dans des conditions temporelles couplées à celles des activités, et ce, en utilisant des moyens de transport.

En termes d’usages, la mobilité d’un individu est dominée par la journée comme unité temporelle de vie. La « journée mobile » constitue une séquence (ou chaîne, ou programme) d’activités (aux motifs spécifiques réalisées dans des lieux) et de déplacements entre ces activités.

Les enquêtes de mobilité des personnes mesurent, pour un échantillon d’individus et de journées vécues, leur composition des programmes d’activités en lien avec les caractéristiques démographiques, socioéconomiques et géographiques des individus. Caractéristiques géographiques : lieux d’habitation, lieux de travail ou d’étude. Démographiques : genre, tranche d’âge, forme de ménage (taille, composition). Socioéconomiques : occupation socio-professionnelle principale, revenu et pouvoir d’achat, ainsi que les équipements de mobilité c’est-à-dire la détention de véhicules privés et d’abonnements à des services de transport public.

Par grand territoire tel que l’Ile-de-France, les Enquêtes de mobilité des personnes (EGT pour l’IDF) sont menées régulièrement pour, à partir du recensement de population qui révèle la structure spatiale, démographique et socioéconomique de la population, connaître les équipements de mobilité et la réalisation de mobilité. Elles sont exploitées classiquement pour produire des indicateurs statistique résumés :

- par individu ou au niveau du ménage, la détention du permis de conduire, le taux de motorisation, selon le vecteur énergétique, par type de véhicule, et taux d’abonnement par catégorie de service,

- par individu et par jour, le nombre de déplacements réalisés, le temps passé en déplacement, la distance parcourue, en total multimodal mais aussi en distinguant des sous-totaux selon les modes,

- pour des sous-ensembles territoriaux, ou des groupes d’individus, le partage modal et autres répartitions,

- la composition des motifs d’activités fait ressortir les motifs contraints tels que le travail et l’étude, les motifs d’affaires professionnelles et privées, les achats et les loisirs…

Géographiquement parlant, on s’intéresse aux lieux de résidence des individus, tels que distribués dans l’espace territorial, et aux lieux des activités notamment le lieu usuel de travail ou d’étude, ainsi qu’aux lieux de passage (cf. itinéraires sur réseaux) et aux relations origine-destination qui couplent les lieux et sont autant de sous-ensembles de flux de déplacement.

Enfin, avec la diffusion du téléphone fixe, puis celle de l’internet, et enfin l’avènement et la diffusion généralisée du smartphone comme équipement individuel d’interaction et de géolocalisation, les Enquêtes de mobilité se sont grandement diversifiées, à la fois par les sources de données et par les protocoles statistiques. Les capteurs fixes de trafic ont été sophistiqués : caméras vidéos de plus en plus intelligentes, Bluetooth, wifi. La diffusion des smart cards produit des « données de billetterie » pour les services TC et itinéraires à péage, en termes d’individus détenteurs, de passages par les lieux et les véhicules, et ce pour des périodes longues. Sans oublier la connectivité des véhicules et l’accès aux données multiples et variées de leur électronique de bord.

Références :

- Chrétien J., Le Néchet F., Leurent F. & Yin B. (2018) Using mobile phone data to observe and understand mobility behaviour, territories and transport usage. Chapter 3 in Aguiléra A. & Boutueil V. (eds), Urban Mobility and the Smartphone. Elsevier. PP 79-141. eBook ISBN: 9780128126486 – Paperback ISBN: 9780128126479

- Leurent F., Haxaire O. and Lesteven G. (2020) Smart Mobility: A Landscape Under Development. Chapter 21 in Peuportier B., Leurent F. and Roger-Estrade J. (coord.) « Ecodesign of structures and infrastructure, 2nd volume ». Taylor & Francis, pp. 451-498.

Régularités statistiques

Les recherches de régularités statistiques se rangent selon 3 lignes d’investigation :

- (1) typologie des journées mobiles et typologie des individus,

- (2) au niveau individuel, la réitération des usages journaliers sur des périodes comptées en semaines, et la typologie des individus selon des « paniers de journées mobiles typiques »,

- (3) selon les lieux et leurs compositions.

Caractéristiques

La mobilité individuelle présente des formats communs (par individu, par journée) : mais la population présente une grande diversité de conditions individuelles, par individu les journées vécues vont alterner diverses formes (ex. jour « en semaine » ou de week-end), les lieux sont diversifiés dans le territoire… Pour reconnaître un système, on se concentre sur des caractéristiques pérennes ou relativement stables, à « dynamique lente » :

- la composition de la population : pyramide des âges selon les genres, tailles des ménages, types socioprofessionnels,

- le parc immobilier des logements dans les lieux, qui cadre les localisations résidentielles,

- de même pour la localisation des établissements scolaires et hospitaliers, des services civils (casernes, commissariats) et judiciaires, des administrations, entreprises (dont « grandes surfaces ») et autres associations : ce qui cadre les localisations des emplois ainsi que la localisation des activités réalisables en tant qu’usager.

- la composition des réseaux de transport, infrastructures modales, parcs de véhicules privés ou publics, dont flottes de véhicules collectifs.

- et la routinisation des usages, dans la vie quotidienne des individus, à des échelles temporelles qui se comptent en mois, en années et jusqu’à quelques décennies.

Journées mobiles

Première ligne d’investigation pour dégager des régularités statistiques

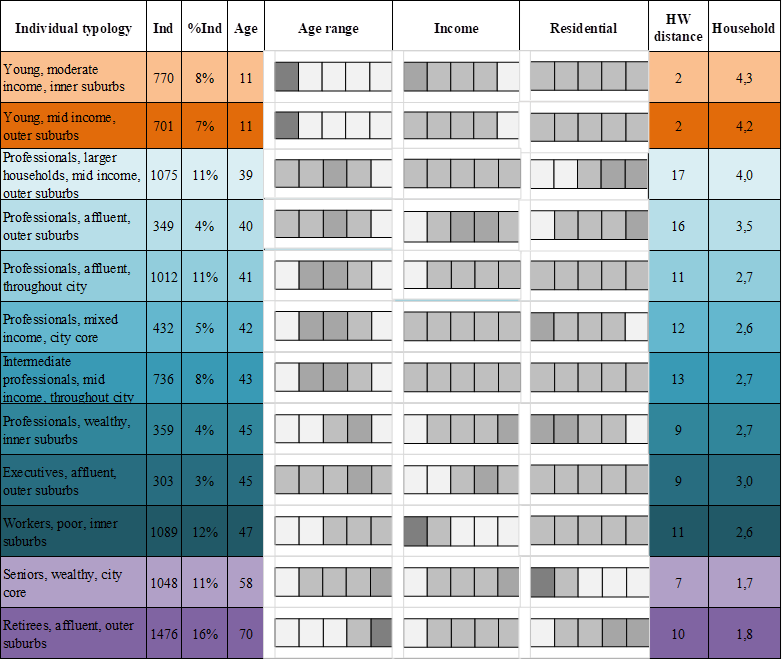

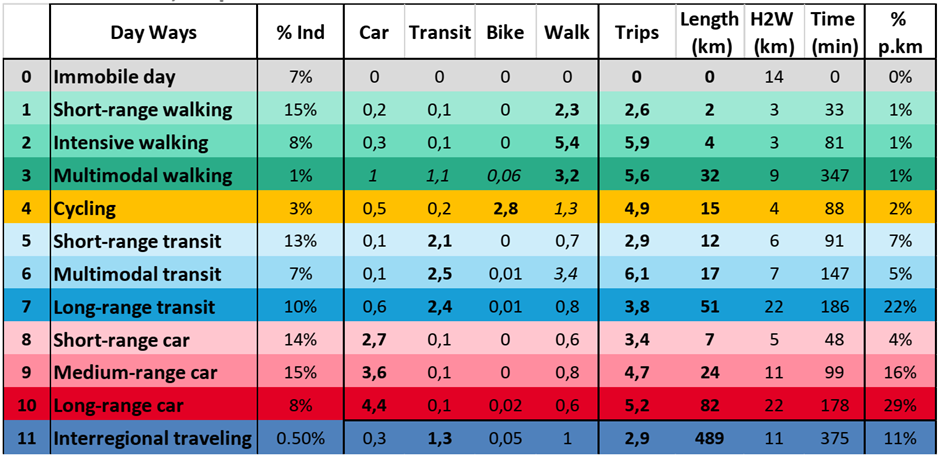

Une recherche en achèvement par Edwin RUALES et Fabien LEURENT a produit une typologie des individus en Ile-de-France, d’après l’EGT 2019, en termes de genre et tranche d’âge, de forme de ménage, d’occupation socioprofessionnelle, de localisations résidentielles et de travail ou étude (Fig. 1). Ainsi qu’une typologie des journées mobiles, en fonction des nombres de déplacements accomplis et des usages modaux, selon les distances parcourues et les temps passés, complétés par des impacts spécifiques (fig. 2) : cf. Système_Performances_Holistique. Les journées mobiles ont été croisées avec les types individuels.

Ce travail prolonge une première approche de typologie des journées mobiles en termes de réalisation d’activités et de déplacements ; dans Yin & Leurent (2022a), 7 types de journées ont été dégagés à partir uniquement des localisations espace-temps des activités (sans le motif) et des caractéristiques O-D et horaires et modes des déplacements. Cette typologie a été obtenue par clustering (algorithme du k-means) à 3 niveaux : (i) du trajet au déplacement, (ii) des déplacements et « stays » associés au programme journalier, (iii) enfin parmi les individus.

Des analyses complémentaires ont permis d’estimer la composition des déplacements en TC en trajets modaux (bus, tram, métro, train), en inférant les durées respectives des phases de parcours et d’attente, qui ne sont pas renseignées dans l’EGT : cf. Yin & Leurent (2022b).

- YIN Biao, LEURENT Fabien (2022a). What are the multimodal patterns of individual mobility at the day level in the Paris region? A two-stage data-driven approach based on the 2018 Household Travel Survey. Transportation https://doi.org/10.1007/s11116-022-10285-w

- YIN Biao, LEURENT Fabien (2022b). Estimation of transfer time from multimodal transit services in the Paris region. Future Transportation 2(4): 886-901; https://doi.org/10.3390/futuretransp2040049

Réitérations

Seconde ligne d’investigation pour dégager des régularités statistiques : au niveau individuel, la réitération des usages journaliers. Les sources de données à profondeur temporelle sur plusieurs jours par individu permettent d’appréhender la variabilité inter-journalière au niveau intra-individuel. D’où un premier niveau « individus », pour repérer des régularités statistiques concernant chacun d’eux, constituant comme un rez-de-chaussée. A l’étage supérieur, on repère des régularités statistiques entre les individus. Pour ce faire, une condition est nécessaire : de disposer d’un référentiel, formant base de comparaison, entre les individus : en rapportant les usages journaliers à des patterns typiques : d’où un niveau plus fondamental, disons un étage en sous-sol. Ainsi, les analyses procèdent sur 3 étages complémentaires.

A partir d’un échantillon de traces SDK pour 600 individus chacun durant 2 semaines, de telles typologies à trois niveaux ont été établies : cf. Yin & Leurent (2021a,b), ainsi que Leurent et al. (2021).

Dans cette lignée, Yin et al. (2024) utilisent une base de données similaire mais à plusieurs milliers d’individus (source HOOVE) et avec une méthode statistique plus avancée.

Ces travaux à portée multimodale concernent l’Ile-de-France. Ils font suite à des travaux restreints au mode automobile, basés sur des traces GPS fournies par la société COYOTE, réalisés dans la thèse de Danyang SUN dirigée par F. LEURENT et co-encadrée par Xiaoyan XIE.

Références :

- YIN Biao, LEURENT Fabien, CHEVALIER Paolo, LIU Liu (2024) Exploring 2-D temporal patterns of individual mobility using non-negative matrix factorization. Transportation Research Procedia, 78:87-94. ⟨10.1016/j.trpro.2024.02.012⟩. ⟨hal-04475126⟩

- Yin, B. & Leurent, F. (2021a) Identifying Individual Activity Patterns from Mobile Phone Tracking Data. Paper presented at the CICTP2021 conference. https://www.researchgate.net/publication/ 357031116_Identifying_Individual_Activity_Patterns_from_Mobile_Phone_Tracking_Data

- Yin, B. & Leurent, F. (2021b) Exploring Individual Mobility Patterns Based on Geolocation Data from Mobile Phones. Transportation Research Record, 2675: DOI: 10.1177/03611981211031234

- Leurent F., Millot T., Xie X., Yin B., Baalal A.S. et al. (2021) The ways of the days: individual profiles of daily mobility according to stay place, time and visit frequency. Paper submitted to conference CASPT21-TransitData2021.

- Danyang Sun, Fabien Leurent & Xiaoyan Xie (2021a) Discovering vehicle usage patterns on the basis of daily mobility profiles derived from floating car data, Transportation Letters, 13:3, 163-171, DOI:10.1080/19427867.2020.1861505

Lieux et compositions

Troisième ligne d’investigation pour dégager des régularités statistiques : selon les lieux, incluant les lieux d’activité, les relations origine-destination, la configuration territoriale en bassins de main d’œuvre, les faisceaux d’itinéraires en courants de flux.

Cette ligne a été développée par Danyang SUN, Fabien LEURENT et Xiaoyan XIE, dans les références suivantes aux titres évocateurs :

- Sun, D. & Leurent, F. (2023) Identification of Common Paths for Rideshare Routing by Mining Vehicle Trajectories. Transportation Research Record, doi.org/10.1177/03611981231184173

- Sun D., Leurent F., Xie X. (2021b) Mining Vehicle Trajectories to Discover Individual Significant Places: Case Study Using Floating Car Data in the Paris Region. Transportation Research Record. DOI:10.1177/0361198121995500

- Sun D., Leurent F., Xie X. (2021c) Uncovering mobility typologies of territorial zones based on Floating Car Data mining. Transportation Research Procedia, DOI:10.1016/j.trpro.2021.01.085

Des travaux connexes ont été impulsés par Xiaoyan XIE à partir des données SIDV (Système d’Information des Données de Voyages) fournies par IDFM, en ciblant les stations et les lignes des modes de transport collectif en Ile-de-France :

- Xie X., Leurent F., Zhu Y. (2021) Mining passenger’s regional intermodal mobility from smartcard data, Transportation Research Procedia 52: 724-731, DOI:10.1016/j.trpro.2021.01.087.

- Xie X., Leurent F., Zhou Y. (2020) Activités des voyageurs d’après des traçages multi-sources de la mobilité en Ile-de-France. Communication au congrès ATEC-ITS 2020 « Rencontres de la Mobilité Intelligente », janvier. ⟨hal-02955672⟩

Domicile-Travail

Le commuting en France : micro, méso et macro patterns

En France, plus de 40% des habitants sont en activité professionnelle. Dans leur grande majorité les actifs ont un lieu de travail situé hors de leur domicile et ils s’y rendent régulièrement : c’est le « commuting domicile-travail », encore appelé « navettage domicile-travail » ou « mobilité pendulaire ». Cette forme de mobilité est marquée par la forme cyclique dans l’espace et dans le temps, la routinisation au plan individuel, une synchronisation sociale forte au plan collectif, qui est à l’origine des pointes de trafic le matin et le soir sur les réseaux de transport (en jour de semaine).

La thèse de Kang LIANG dirigée par Fabien LEURENT traite des questions de recherche suivantes :

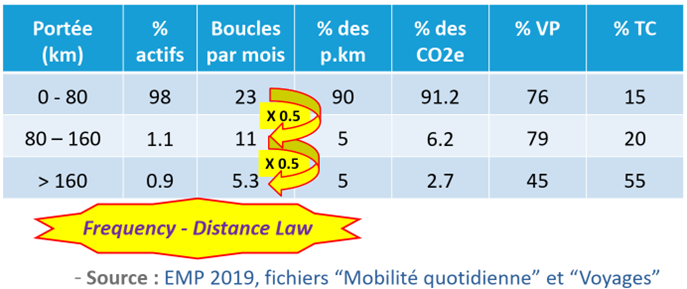

- parmi les actifs en France, quels sont les rythmes du commuting, et notamment, comment la distance domicile-travail influence la fréquence mensuelle du mouvement pendulaire ? Réponses dans l’article Liang et al. (2024).

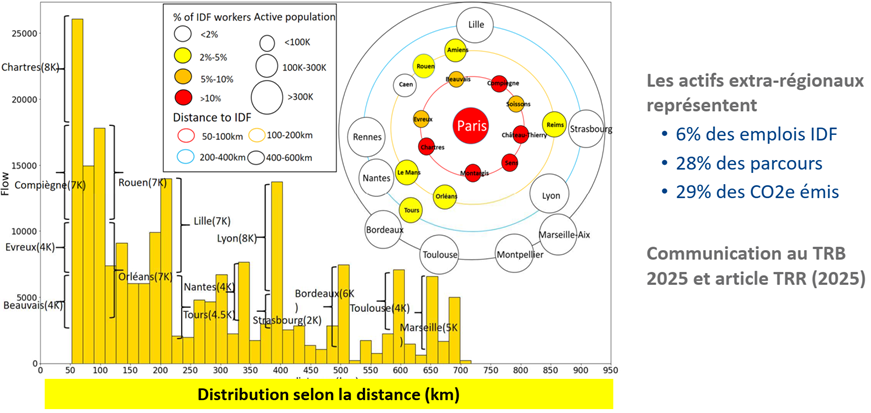

- (2) Parmi les actifs travaillant en Ile-de-France : quelle part réside hors de la Région, à quelles distances entre domicile et travail, selon quels modes de transport, avec quelles parts dans les trafics modaux et les émissions de gaz à effet de serre ? Réponses dans l’article Liang & Leurent (2025).

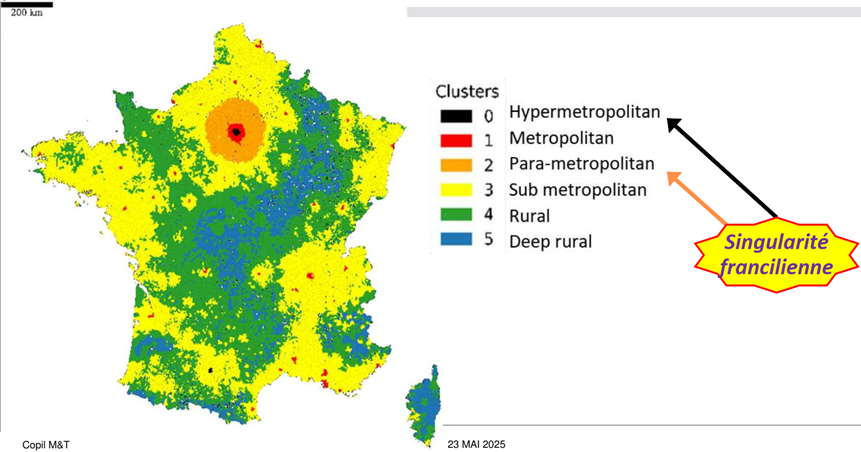

- (3) Selon la commune de résidence, à quelles distances se trouvent les emplois occupés par les actifs ? Quels types statistiques se dégagent parmi les communes, selon la distribution des distances aux emplois occupés et aussi la distribution des distances entre la commune comme origine et, en destination, les opportunités situées d’emploi ? Quels macro-patterns se dégagent sur le territoire métropolitain ?

La thèse combine analyse géographique et analyse statistique. Elle exploite les données du Recensement général de population (base MobPro de l’INSEE) et les données de l’Enquête de Mobilité des Personnes au plan national (EMP 2019).

Références :

- Liang, K. & Leurent, F. (2025) Commuting Patterns and Emissions in Paris-Île-de-France: A Comparative Study of Interregional and Intraregional Travel. To appear in Transportation Research Record.

- LIANG Kang, LEURENT Fabien, LE BOENNEC Rémy. Is commuting a daily behaviour? Rhythmic evidence in France, as of 2019. Transportation (2024). https://doi.org/10.1007/s11116-024-10539-9 https://hal.science/hal-04362413

Microéconomie et prospective

A compléter par : (1) Simulations muti-agents avec Matsim pour l’Ile-de-France envisagée d’après l’ENTD 2008 puis d’après l’EGT 2010 (Kang LIANG), (2) exploitations de l’enquête Budgets Des Familles 2017 (Kang LIANG, Mathilde ARNAUD).

Des scénarios de « sobriété carbone » pour la mobilité

Par individu et par ménage, la mobilité se réalise au quotidien et aussi, au cours de l’année, sous forme de voyages. La consommation de mobilité se conçoit en équipements privés (véhicules, abonnements), en parcours modaux, en temps passé et en argent dépensé. Elle dépend des localisations – lieux de domicile, lieux de travail ou d’étude, lieux des activités pour divers motifs (achats, affaires, loisirs…).

La localisation résidentielle « couple » la mobilité et le logement, dont la consommation se mesure en surface habitable du logement et en dépense d’argent. Par ménage, les consommations de mobilité et de logement forment un ensemble marqué à la fois par des contraintes et des options, des choix.

En moyenne parmi les ménages, les dépenses absolues croissent avec le revenu : mais, proportionnellement au revenu, les taux d’efforts sont plus grands pour les revenus modestes, et ce, avec un poids marqué des dépenses contraintes.

La thèse de Mathilde ARNAUD dirigée par Fabien LEURENT et co-encadrée par Thomas LE GALLIC interroge les consommations (de services) de mobilité et de logement par les ménages, sous l’angle de la sobriété des technologies et des usages. Sobriété en termes d’émissions de carbone générées et de niveaux physiques – taille de logement ou de véhicule, amplitude et fréquence des parcours. La thèse envisagera des scénarios de sobriété pour la mobilité, en termes de modes de vie, et ce en envisageant des transformations tant des « technologies de transport » (modes, motorisations, énergies, services) que des conditions financières d’utilisation des modes (notamment fiscales).

La thèse articule deux types de modélisations :

(i) la modélisation territorialisée classique pour les études de planification des transports, et

(ii) la modélisation intégrée économie-énergie-environnement, qui est devenue l’outil essentiel pour les prospectives qui sous-tendent les prévisions du GIEC (au CIRED, modèle IMACLIM).

Cette seconde catégorie de modèles figure les ménages selon leurs diverses consommations, en interaction avec l’économie productive des différentes branches – secteurs d’activités, donc avec les emplois et les revenus associés, en interaction aussi avec les transferts sociaux et fiscaux, qui transforment la distribution des revenus et ce parmi l’ensemble des ménages. L’Ile-de-France tient une place majeure dans le système au plan national, comme moteur économique (un tiers de la richesse créée, près d’un quart des emplois, pour un cinquième de la population), et ce avec des conditions très singulières : densité de population, tailles moyennes des logements, temps passé à se déplacer, exposition à la fois aux économies d’agglomération et aux déséconomies (pollution ambiante…).