La chaire

Contexte : le système à connaître

Dans un grand territoire fortement urbanisé tel que la région Ile-de-France, le système de mobilité est fondamental pour accéder aux lieux et, ainsi, à l’ensemble des activités humaines : habitations, emplois, services et commerces. La massification des flux est un principe essentiel pour partager les coûts et les réduire par unité transportée, ainsi que pour minimiser les impacts environnementaux de la mobilité.

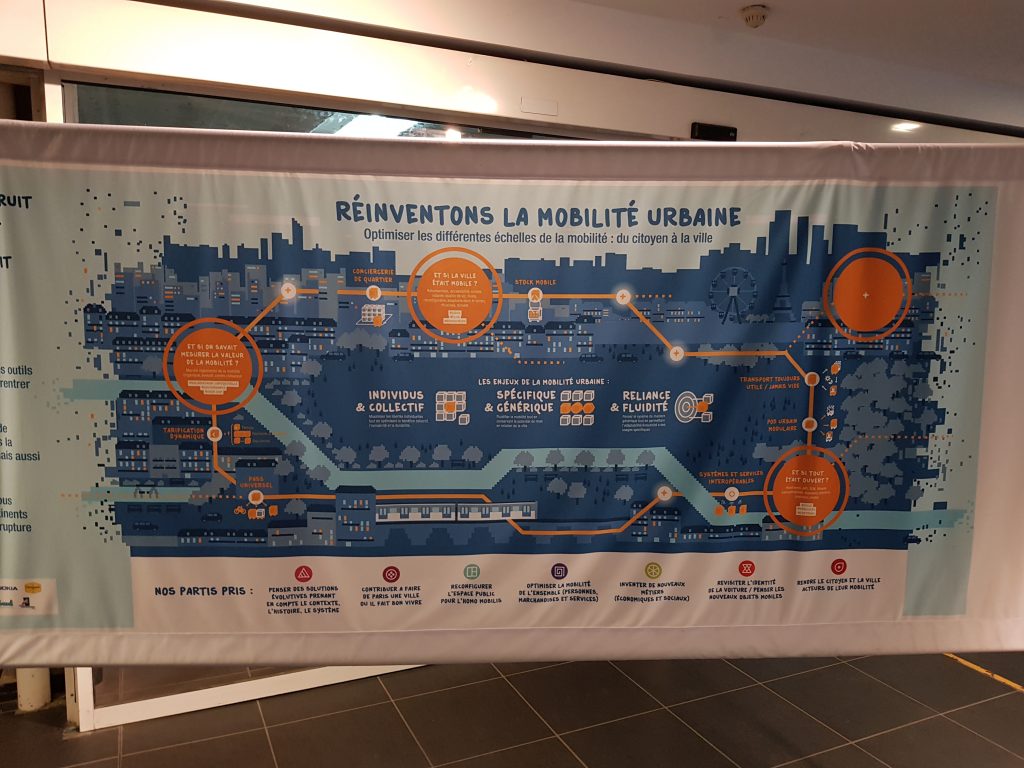

Ces qualités techniques sont importantes pour réussir la transition environnementale, tout en contribuant à l’équité sociale. Alors que ces enjeux sont prégnants sur le long terme, c’est depuis peu d’années que la révolution numérique apporte un grand gisement d’opportunités. Elle permet de renforcer et fiabiliser l’exploitation des transports collectifs, d’amplifier l’information (internet mobile), de fluidifier la tarification (smart card et pay by phone) et de la rationnaliser (pay per use). La révolution numérique apporte aussi un renouvellement notable des modes et des services de transport : vélos et trottinettes, le cas échéant avec un moteur électrique, pour des particuliers mais plus encore pour des services de véhicules partagés ; et aussi des services de voitures partagées, d’autopartage, de covoiturage, de transport à la demande, ou encore la modernisation du taxi, et demain la conduite autonome.

Renforcement des transports collectifs, essor de la mobilité partagée, fluidification de l’information et de la tarification : ces conditions vont contribuer à amplifier le transport public et à mieux servir les besoins de mobilité.

La chaire est hébergée au le CIRED, avec des contributions du LVMT. Elle est dirigée par Fabien LEURENT, professeur à l’École nationale des ponts et chaussées et directeur de recherche au CIRED.

Il est précisé que l’expression « Mobilité Territoriale » désigne ici un système de mobilité comprenant l’ensemble des déplacements relatifs à un grand territoire incluant une agglomération puissante qui y exerce des attractions métropolitaines, ainsi que les modes de transport assurant ces déplacements : en particulier les transports collectifs de niveau urbain, suburbain ou régional, le mode automobile, la marche et les deux roues, et les services de mobilité partagée incluant taxis et VTC, covoiturage, autopartage, systèmes de véhicules partagés de type voiture, scooter, vélo ou trottinette. Ces services partagés étendent l’offre de transport public, ils augmentent les possibilités d’intermodalité, ce qui appelle une considération spécifique dans la planification multimodale.

Les travaux relatifs à la Chaire seront effectués dans un esprit scientifique de développement des connaissances. Ils seront constamment orientés vers l’aide à la décision, dans le domaine appliqué de la planification et de la gestion d’un système de transport public de voyageurs en milieu urbain et régional.

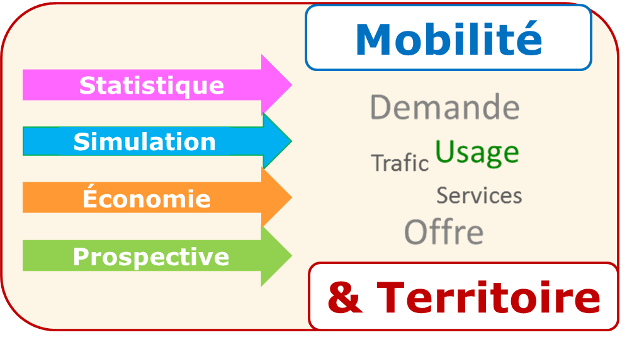

L’objectif général de la Chaire est de contribuer à la capitalisation, au développement, à l’implémentation et à la diffusion des connaissances scientifiques concernant la modélisation, la simulation, l’économétrie et la théorie économique de la mobilité territoriale. Sont tout particulièrement visés :

- (1) la connaissance et la prospective de l’offre de mobilité en zone diffuse,

- (2) la connaissance statistique et la prospective de la demande de mobilité,

- (3) la théorie économique des permis de mobilité et son applicabilité en considération notamment des budgets de mobilité des ménages,

- (4) l’expertise des méthodes de simulation offre-demande, en particulier pour explorer les perspectives ouvertes par la simulation multi-agents.

Les connaissances relatives à ces sujets intéressent IDFM et seront utiles notamment pour le perfectionnement des modèles de simulation des déplacements. Le modèle ANTONIN d’Île-de-France Mobilités est un cadre privilégié pour implémenter des connaissances renouvelées.

But scientifique

La Chaire « Mobilité Territoriale » ENPC-IDFM a pour but de comprendre le système de mobilité d’un grand territoire incluant une agglomération massive ainsi que des espaces moins denses dont l’urbanisation est faible ou diffuse. Ce but est à la fois d’ordre théorique afin de développer des connaissances scientifiques, et d’ordre applicatif, en considérant tout particulièrement le cas de la région Ile-de-France.

Un tel système de mobilité est sociotechnique : il comprend fondamentalement un sous-système de demande et un sous-système d’offre, engagés dans différentes interactions qui les déterminent mutuellement, avec au premier plan l’usage de l’offre par la demande.

La Chaire vise spécifiquement quatre objectifs de connaissance :

- Connaissance et prospective de l’offre de mobilité en zone diffuse,

- Connaissance statistique et prospective de la demande de mobilité,

- Permis et budgets de mobilité,

- Expertise des méthodes de simulation offre-demande.

Historique

De 2010 à 2019, l’ENPC et IDFM ont été associées dans un partenariat de recherche et formation : la Chaire « Socio-économie et modélisation des transports collectifs urbains de voyageurs ». Cette Chaire a développé des recherches en analyse systémique et en modélisation pour les systèmes de transport collectif dans un territoire tel que la région Ile-de-France. La modélisation d’un tel système est à la fois technique et économique : le sous-système technique de l’offre de transport est en interaction complexe avec le sous-système socio-économique de la demande de mobilité. Le motif majeur de l’offre et de la demande en interaction a été décliné selon trois facettes :

- La simulation spatialisée du trafic et des déplacements des voyageurs sur un réseau de transport en commun. La Chaire « Socio-économie et modélisation des transports collectifs urbains de voyageurs » a modélisé différents phénomènes de congestion affectant les voyageurs et les véhicules, en cohérence avec l’estimation de la qualité de service par itinéraire, et le choix d’itinéraire par chaque voyageur individuel en situation de déplacement.

- La modélisation technico-économique de la mobilité motorisée dans un territoire à forte centralité urbaine. Le modèle STEM synthétise l’offre de transport collectif et le mode automobile, ainsi que la demande de mobilité des ménages. Il permet l’évaluation socio-économique des enjeux pour les usagers, les opérateurs, l’environnement, et l’administration, ainsi que la recherche numérique de configurations optimisées. Son application à l’Ile de France en situation de 2010 a permis de confirmer le bien fondé des grandes orientations de la politique de mobilité déployée dans la Région.

- L’économétrie du trafic et de la mobilité permet de mesurer des grandeurs et des phénomènes qui sont simulés dans les deux modèles de simulation évoqués ci-dessus. A partir de bases de données traditionnelles (Enquête Globale de Transport de voyageurs, réalisée périodiquement en Ile de France) et aussi de sources de données modernes (traces numériques de validation Navigo, géolocalisation des véhicules), la Chaire « Socio-économie et modélisation des transports collectifs urbains de voyageurs » a modélisé plusieurs phénomènes en physique du trafic et aussi des comportements de mobilité. Elle a estimé ces modèles pour des situations en Ile de France.

Partenaires

La Chaire entretient des coopérations ciblées avec des partenaires académiques et industriels.

Partenaires académiques :

- GRETTIA de l’Université Gustave Eiffel : co-direction de thèses avec Mahdi Zargayouna et Nadir Fahri

- LJLL de l’Université Paris-Diderot (devenue Université Paris Cité): échanges avec le professeur Yves Achdou à propos de théorie des jeux à champ moyen pour la simulation du trafic piétons en gare

- Lab Recherche Environnement, partenariat ParisTech – Vinci : échanges avec l’équipe de Nicolas Coulombel (ENPC-LVMT) au sujet de la simulation multi-agents et des méthodologies d’évaluation

- Imperial College London : modélisation statistique et économique de la mobilité avec l’équipe équipe du professeur Daniel Graham

- Equipe Transport de l’institut Mercator (Postdam, Allemagne) sur le traçage numérique de mobilité.

Partenaires industriels :

Activités

Les activités de la Chaire concerneront en priorité la recherche et sa communication internationale, et corollairement la formation.

La recherche portera sur le programme-cadre joint en annexe 1 (annexe technique). Elle sera organisée sous forme de projets. Les thèmes de recherche spécifiques, en liaison avec la thématique proposée seront lancés à l’initiative du responsable de la Chaire après validation par le Comité de Pilotage, en s’inspirant des thèmes généraux décrits dans le programme cadre joint en annexe technique. Les activités prévues au titre de l’année 2020 sont décrites en annexe 2.

Concernant la communication internationale, la Chaire s’attachera à la veille internationale : tant la veille technique sur les systèmes de transport public urbains et régionaux de voyageurs en termes de structure, de fonctionnement et de performance, que la veille scientifique sur le développement international des connaissances. Ceci passe par la participation au titre de la Chaire à des conférences internationales, l’organisation de colloques ciblés, l’invitation de spécialistes étrangers académiques ou professionnels, l’organisation de missions d’information ou de stages à l’étranger, l’échange d’étudiants sur des programmes diplômants ou non, et la mise en place d’une politique de publications faisant référence à la Chaire.

En matière de formation, l’accent sera mis sur le recrutement ou l’invitation d’enseignants de haut niveau, sur des cycles de visite de lieux innovants, et sur le renforcement des moyens de l’ENPC dédiés à la pédagogie. L’activité d’enseignement de la Chaire s’appuiera sur des cours et enseignements d’approfondissement existants, sur des cours spécifiques dans le cadre de la formation initiale et de la formation continue, et sur le développement de stages d’étudiants portant sur la thématique de la Chaire. L’activité d’enseignement de la Chaire fera intervenir des enseignants et chercheurs de l’École, des agents d’IDFM, et des experts internationaux.