Modélisation et simulation

La transformation digitale a une portée générale : elle touche la mobilité comme système de techniques, de services et d’usages, ainsi que les sources de données sur ce système, et encore les méthodes de calcul et de traitement de données.

L’amplification des jeux de données et celle des méthodes de calcul se combinent pour étendre le domaine de la modélisation – simulation en matière de mobilité.

Ainsi, la simulation territoriale de mobilité peut être appliquée à la fois plus finement (dynamique, désagrégation) et plus profondément (types d’acteurs et de comportements, types de services).

La chaire s’intéresse à ma modélisation-simulation de mobilité territoriale de deux manières :

- par une veille scientifique et technique au plan international, avec une ouverture pluridisciplinaire : notamment par des revues bibliographiques ciblées dans le cadre de thèses de doctorat,

- par le développement de modèles originaux pour traiter des problématiques spécifiques : modèle CAPTA du trafic sur réseau de TC soumis à congestion, modèles TOPOLO du trafic des passagers et trains le long d’une ligne, modèles multi-agents pour situations complexes de trafic et services de mobilité, et des modèles analytiques pour explorer des interactions complexes.

Amplification

Panorama : l’amplification des données et des méthodes

L’étude quantitative des systèmes de mobilité repose traditionnellement sur trois piliers : primo la connaissance des individus et des usages au moyen des Enquêtes de Mobilité des Ménages (EMM), secundo la composition dans le territoire des réseaux modaux, et tertio la simulation Mobilité-Trafic qui engage la « demande de mobilité » et « l’offre de transport » (réseaux modaux) dans une interdépendance profonde.

Désormais, pour les deux premiers piliers, les données sont devenues abondantes et faciles d’accès. Par exemple, les bases de données sur les services de TC sont aujourd’hui en open access (cf. site web d’IDFM), alors qu’auparavant le codage même simplifié représentait un grand défi dans toute étude de planification.

Du côté des modèles, la progression scientifique s’effectue en largeur (spectre des aspects traités, ex. nouveaux services) et en profondeur, notamment par l’approfondissement des comportements de mobilité, côté demande, et des comportements des acteurs-opérateurs, côté offre. De plus les logiciels de calcul se sont démocratisés, à coups de simulateurs en open source (ex. Aequilibria), de plateformes statistiques (ex. R), de SGBD (SQL) et autres SIG (dont Maps, OSM), de scripts en python ou en R opérés sous jupyter-lab…

Des exploitations d’enquête par scripts automatisés, menées sur des échantillons statistiquement représentatifs, constituent de fait des modèles quantitatifs de la demande : qui peuvent servir à simuler des scénarios simples, par exemple une nouvelle tarification des TC ! Ou même des scénarios plus complexes, tels que des reports modaux vers le vélo avec ou sans assistance électrique, puisque les APIs associées à différents services web de géolocalisation et planification d’itinéraires multimodaux, peuvent venir compléter la partie Demande.

Modèles originaux

La chaire assure le développement de modèles spécifiques :

- 1= CAPTA : simulateur de trafic pour réseau de TC soumis à congestion multi- formes,

- 2= SMA de service TAD et lignes d’autobus,

- 3= TOPOLO : trafic des individus et des trains en gare le long d’une ligne,

- 4= HOTER : modèle « 4 étapes » analytique pour territoire homogène,

- 5= ART&BRT : équilibre offre-demande du trafic et optimisation gestionnaire pour service de mobilité,

- 6 = ROMMA : modèle intégrant CAPTA et ART&BRT,

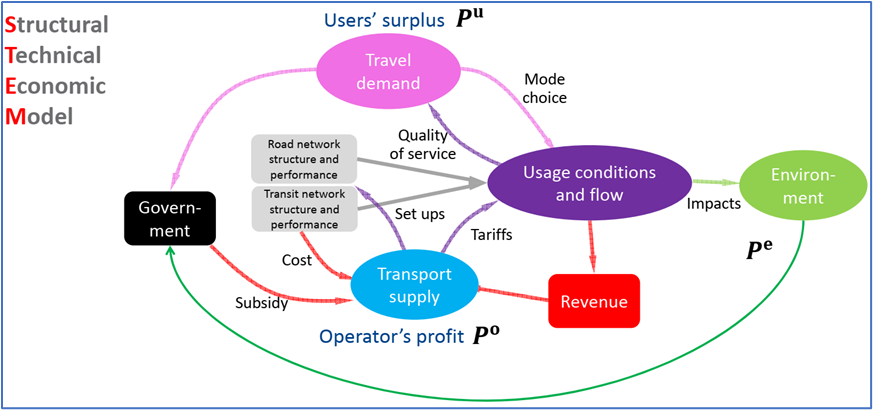

- 7= STEM : strategic technical-economic model, pour réseau multimodal résumé par paramètres structurels,

- 8= SIDMO: SImulateur Désagrégé de MObilité.

CAPTA

Simulateur CAPTA du trafic sur réseau de TC

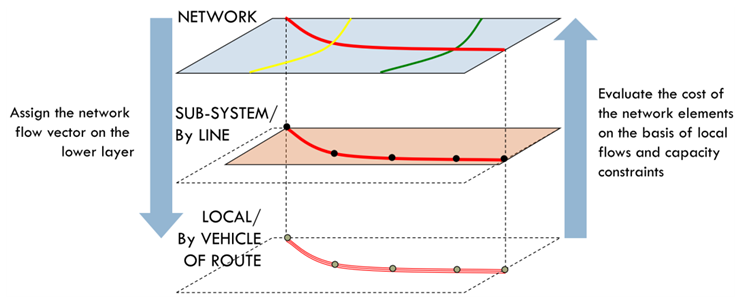

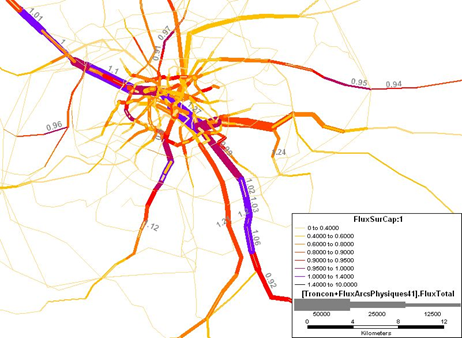

La chaire développe le modèle CapTA de simulation du trafic des usagers et des véhicules sur un réseau de transports collectifs. Ce modèle a une architecture à 3 étages : (i) la logistique des voyageurs dans un véhicule le long d’une course de mission, (ii) la logistique des véhicules par ligne de service, (iii) l’état d’ensemble du réseau et les choix d’itinéraire des voyageurs. La version v1 « statique » a été appliquée à toute l’Ile-de-France avec des données d’IDFM. Une version v2 « dynamique » a été développée par Poulhès et al. (2017, 2019, 2021) aux deux niveaux de la course de véhicule et de la ligne de service.

Références :

- Poulhès A., Pivano C., Leurent F. (2017) Hybrid Modeling of Passenger and Vehicle Traffic along a Transit Line: a sub-model ready for inclusion in a model of traffic assignment to a capacitated transit network. Transportation Research Procedia, 27-2017: 164-171. https://doi.org/10.1016/j.trpro.2017.12.079

- Leurent F, Chandakas E, Poulhès A, 2014, A traffic assignment model for passenger transit on a capacitated network: Bi-layer framework, line sub-models and large-scale application, Transport. Res. Part C, Vol. 47/1, 3-27, https://doi.org/10.1016/j.trc.2014.07.004

- Chandakas, E. (2014) Modelling congestion in passenger transit networks. PhD Thesis of Université Paris-Est. https://theses.hal.science/tel-01148406

- Leurent, F. (2011) Transport capacity constraints on the mass transit system: a systemic analysis. Eur. Transp. Res. Rev., 3:11-21. https://doi.org/10.1007/s12544-011-0046-5

- Leurent, F. (2010) On Seat Capacity in Traffic Assignment to a Transit Network. Journal of Advanced Transportation. Vol 46, Issue 2, pp 112-138. DOI: 10.1002/atr.146 https://doi.org/10.1002/atr.146

SMA-TAD

SMA de service TAD et lignes d’autobus

Un SMA de service de transport à la demande a été développé par Alexis Poulhès et Jaafar Berrada (2019). Le simulateur permet de comparer un réseau de taxis partagés avec un réseau de bus existant ou non, à l’aune du bilan socioéconomique : une telle évaluation comparative pour un projet concernant le plateau de Saclay a été rapportée dans (Berrada & Poulhès, 2021).

Références :

- Poulhès, A., & Berrada, J. (2022) Les services de véhicules autonomes seront-ils pertinents dans des territoires d’agglomération éloignés du réseau de transport en commun structurant ? Revue d’Economie Industrielle, 178-179 (2-3) 139-166, https://doi.org/10.4000/rei.11599

- Berrada, J., & Poulhès, A. (2021) Economic and socioeconomic assessment of replacing conventional public transit with demand responsive transit services in low-to-medium density areas. Transportation Research Part A 150: 317–334. DOI:10.1016/j.tra.2021.06.008

- Poulhès, A., & Berrada, J. (2019) Single vehicle network versus dispatcher: user assignment in an agent-based model. Transportmetrica A: Transport Science, 1-23. ⟨hal-02042955⟩

TOPOLO : trafic des individus et des trains en gare le long d’une ligne

ToPoLo: modèle stochastique de déplacement individuel pour analyser la qualité de service par phase logistique (en véhicule, marche, attente) et pour l’estimer statistiquement à partir de traces digitales.

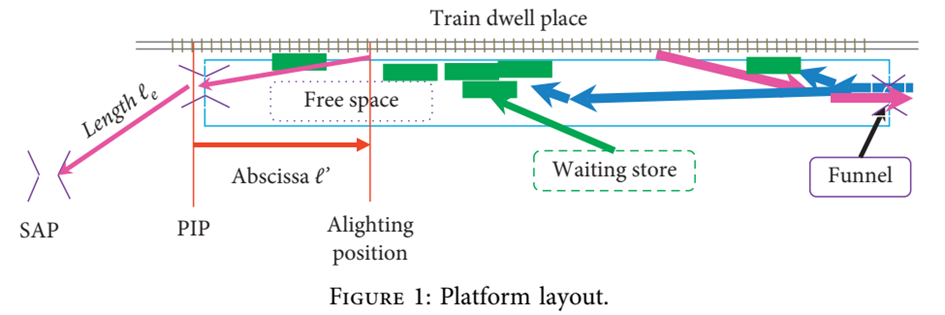

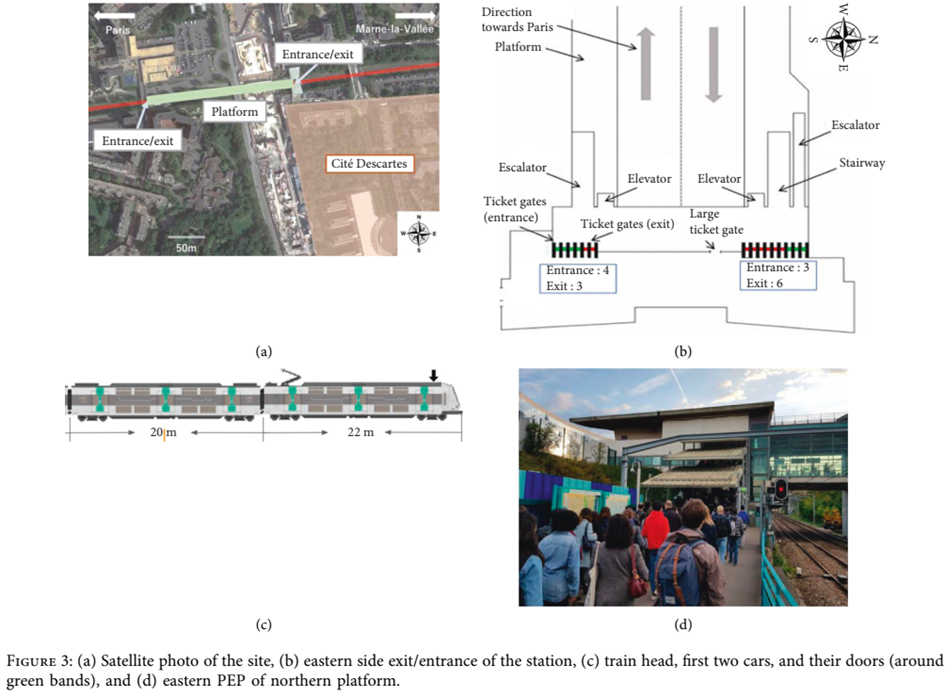

Dans le nom ToPoLo : Po pour Point, Lo pour Lien ou Logistique, To pour Trip. Un modèle ToPoLo modélise un déplacement (Trip) par des Points de passage qui sont reliés par des opérations Logistiques : arc de parcours (marche, à bord d’un véhicule privé ou collectif), ou phase d’attente d’un service. Les longueurs de parcours, les vitesses et les temps des phases sont modélisés par des variables aléatoires (VA) soumises à certaines relations techniques, afin d’obtenir des propriétés stochastiques pour l’ensemble du déplacement. Ces propriétés serviront à estimer les paramètres des distributions des VA en question, à partir d’observations de déplacements particuliers (chacun intercepté en 2+ points espace-temps). Un modèle BiPoLo des temps de trajet entre gares de péage autoroutier, a permis d’estimer la distribution des vitesses de croisière, la loi flux-vitesse, et la distribution statistique des arrêts (fréquence d’occurrence et loi des durées). Plus récemment, j’ai développé des modèles ToPoLo pour caractériser les déplacements en transport collectif : à partir de traces de validation en gare, ont été estimés la distribution des vitesses piétonnes, les positionnements le long du quai, les temps d’attente, les temps de sortie y compris les éventuelles saturations en goulot, et la probabilité de réussir à prendre le prochain train.

Références :

- LEURENT Fabien & LIANG Kang (2022) How Do Individual Walk Lengths and Speeds, Together with Alighting Flow, Determine the Platform Egress Times of Train Users? Journal of Advanced Transportation, https://doi.org/10.1155/2022/3633293

- Leurent, F., & Xie, X. (2018) On individual repositioning distance along platform during train waiting. Journal of Advanced Transportation, 1-18. https://doi.org/10.1155/2018/4264528

HOTER

HOTER : modèle « 4 étapes » analytique pour territoire homogène

Le modèle HoTer, ainsi appelé pour Homogenous Territory, est un modèle canonique de territoire urbain privilégiant la mobilité, ses modes de transport et la composition de la voirie (Leurent, 2022)

Ce modèle reflète les quatre étapes du schéma classique d’analyse de la demande de transport. Il sous-tend la recherche sur l’occupation d’une voirie urbaine par les différents modes de transport. Il est également utilisé dans le cadre du cours « Simulation and Optimization of Mobility Systems » (SOMS) du parcours « Economie des transports et des mobilités » (ETM) du MEEET, pour simuler des conditions urbaines diversifiées et tester diverses politiques de mobilité durable.

Référence : Fabien LEURENT (2022). On the ratios of urban mobility, Part 1: the HoTer model of travel demand and network flows. ⟨hal-03805030⟩

ART&BRT

ART&BRT : équilibre offre-demande du trafic et optimisation gestionnaire pour service de mobilité

L’acronyme désigne une famille de modèles techno-économiques pour des services de mobilité partagée en forme d’anneau : (i) taxis, (ii) navettes, (iii) véhicules individuels partagés, typiquement des vélos ou des trottinettes. La forme d’anneau procure des avantages logistiques considérables pour l’opérateur du service : évitement des détours, canalisation de la disponibilité des véhicules et amélioration de leur productivité. Par conséquence, les usagers bénéficient de temps d’attente réduits, de temps de parcours réduits, et de prix modérés. Tout cela renforce l’économie du service, permet de faire foisonner conjointement l’offre et la demande, et d’envisager une rentabilité potentielle. Chaque modèle présente une architecture à 4 étages : (i) fonctionnement du trafic, (ii) fonction de demande, (iii) gestion du service (dimensionnement de flotte et fixation du tarif), (iv) stratégie : choix de technologie (type de véhicule et taille, motorisation thermique ou électrique, conduite humaine ou robotique), et ce selon le régime de régulation (monopole ou système optimum avec ou sans contrainte d’équilibre budgétaire du producteur).

Chaque modèle est conçu comme un cas d’école, facile à appliquer en école d’ingénieurs ou en bureau d’études. Facilement paramétrable, permettant des études techno-économiques rapides, pour dégrossissement en amont d’une étude de trafic détaillée.

ROMMA

ROMMA : modèle intégrant CAPTA et ART&BRT

Modèle en cours de conception : destiné à simuler le trafic sur un grand territoire, par les modes routiers et ferroviaires, pour un ensemble de services de mobilité comprenant des lignes régulières de transport collectif (dont cars express – BRT) et des lignes de covoiturage (ART).

STEM

STEM : strategic technical-economic model

STEM est l’acronyme de Structural Technical & Economic Model. C’est un modèle de simulation du transport et de la mobilité des personnes dans une région à urbanisation monocentrique. Deux modes motorisés de transport sont représentés : l’automobile et les transports collectifs. Pour ces derniers, on distingue des sous-modes Bus / Métro / Train ainsi que RER pour l’Ile de France. Par « composante », couple d’un sous-mode et d’une sous-région, le réseau de transport est décrit statistiquement par un nombre réduit de paramètres structurels et de relations techniques liant ces paramètres, le trafic et la qualité de service. La mobilité des personnes est modélisée statistiquement, selon des segments par origine-destination, longueur du déplacement, rapport au centre (traversée ou évitement), ainsi que selon la flexibilité multimodale ou la captivité modale. Pour les segments flexibles, chaque usager choisit le mode d’utilité maximale pour lui. Le modèle permet de simuler l’équilibre offre-demande selon un jeu exogène de paramètres structurels. Il permet aussi d’endogénéiser les facteurs structurels et de calculer les valeurs qui optimisent une fonction de bien-être qui intègre les utilités nettes des demandeurs, les profits nets des opérateurs, ainsi que la valorisation des impacts environnementaux (bruit, pollution atmosphérique, émissions de carbone).

Référence : Leurent, F. & Li, S. (2020) Between Pricing and Investment, What Mobility Policies Would Be Advantageous for Île-de-France? Journal of Advanced Transportation, vol. 2020, Article ID 8859913, https://www.hindawi.com/journals/jat/2020/8859913/

STEM : strategic technical-economic model

STEM est l’acronyme de Structural Technical & Economic Model. C’est un modèle de simulation du transport et de la mobilité des personnes dans une région à urbanisation monocentrique. Deux modes motorisés de transport sont représentés : l’automobile et les transports collectifs. Pour ces derniers, on distingue des sous-modes Bus / Métro / Train ainsi que RER pour l’Ile de France. Par « composante », couple d’un sous-mode et d’une sous-région, le réseau de transport est décrit statistiquement par un nombre réduit de paramètres structurels et de relations techniques liant ces paramètres, le trafic et la qualité de service. La mobilité des personnes est modélisée statistiquement, selon des segments par origine-destination, longueur du déplacement, rapport au centre (traversée ou évitement), ainsi que selon la flexibilité multimodale ou la captivité modale. Pour les segments flexibles, chaque usager choisit le mode d’utilité maximale pour lui. Le modèle permet de simuler l’équilibre offre-demande selon un jeu exogène de paramètres structurels. Il permet aussi d’endogénéiser les facteurs structurels et de calculer les valeurs qui optimisent une fonction de bien-être qui intègre les utilités nettes des demandeurs, les profits nets des opérateurs, ainsi que la valorisation des impacts environnementaux (bruit, pollution atmosphérique, émissions de carbone).

Référence : Leurent, F. & Li, S. (2020) Between Pricing and Investment, What Mobility Policies Would Be Advantageous for Île-de-France? Journal of Advanced Transportation, vol. 2020, Article ID 8859913, https://www.hindawi.com/journals/jat/2020/8859913/

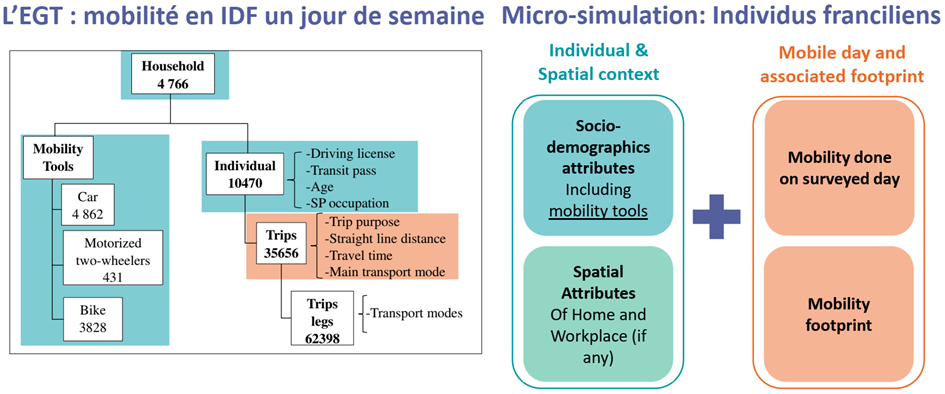

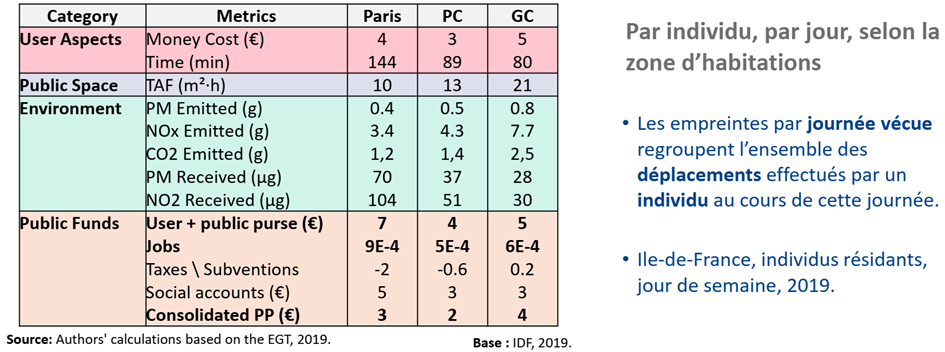

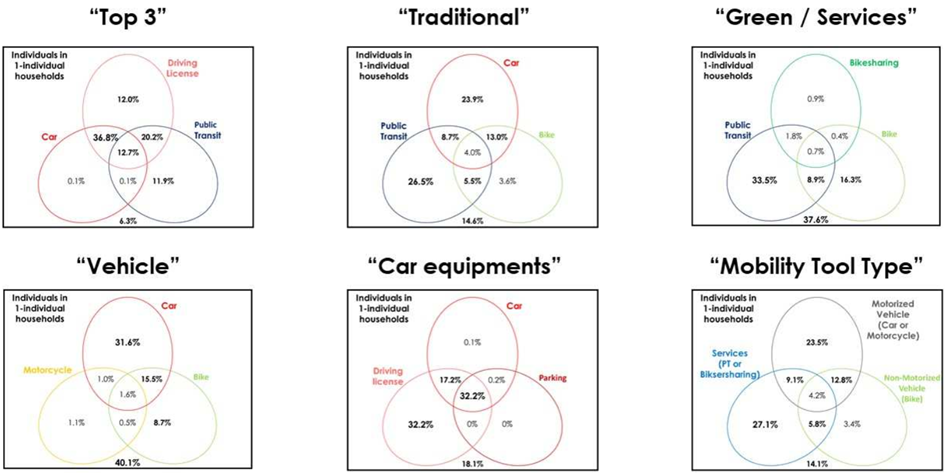

SIDMO

SIDMO: Simulateur Désagrégé de Mobilité.

Edwin RUALES a développé un Micro-simulateur multi-enjeux basé sur l’EGT. Un code en python permet d’énumérer les individus et les déplacements renseignés dans la base EGT et de calculer, par déplacement et par journée vécue, les indicateurs d’impact des différents enjeux.

Ce simulateur permet notamment :

- de totaliser par journée vécue les empreintes de la mobilité individuelle, y compris les réceptions de polluants du fait de sa présence dans les lieux au fil du temps,

- de totaliser par mode et par type d’individus (ex. selon le Département de résidence), les impacts en base journalière.

Veille internationale

Veille scientifique et technique au plan international

On abordera ci-après :

- 1/ Simulation de mobilité à l’échelle régionale, pour l’Ile-de-France

- 2/ la simulation multi-agents : portée et limites

- 3/ Micro-simulation multi-agents du trafic « local »

- 4/ Modèles de théorie des jeux à champ moyen

- 5/ SMA de services de mobilité partagée

- 6/ Lois de trafic pour circulation ferroviaire et sa régulation

1/ Simulation de mobilité à l’échelle régionale, pour l’Ile-de-France

Pour la mobilité dans un grand territoire tel que l’Ile-de-France, la simulation traditionnelle vise une couverture d’ensemble : ensemble de l’espace dans un périmètre large, ensemble de la population qui y réside, ensemble des motifs d’activités et de déplacements, ensemble des modes de transport, ensemble des enjeux…

Pour l’Ile-de-France, des modélisations à portée régionale sont portées par IDFM (modèle ANTONIN), par la DRIEAT (modèle MODUS), par la RATP (modèle GLOBAL), par SNCF-Transilien (modèle ARES) et par la SGP en interaction avec des universités en France (Cergy, Assas) et aux Etats-Unis (U. Chicago). Au CIRED, applications à l’Ile-de-France du modèle NEDUM d’interaction entre transport et usage du sol, par l’équipe de Vincent Viguié.

Dans la thèse de Mallory TROUVE soutenue en 2020, figure une revue des modèles franciliens en l’état de 2017 (chapitre X) : une communication associée à été présentée à la conférence TRA de 2018 (Trouvé & Leurent, 2018).

Références :

- Mallory TROUVE. Mobility tools holding and intermodality modelling in Paris. Architecture, space management. Université Paris-Est, 2020. https://pastel.hal.science/tel-03525316v1/document (chapitre 3 pour Revue de modèles)

- Trouvé, M., & Leurent, F. (2018) Modélisation de la Mobilité Urbaine à échelle Métropolitaine: une Comparaison des Modèles de Transport Franciliens. TRA 2018, hal.science/hal-01939140v1

2/ la simulation multi-agents : portée et limites

C’est à ce moment-là que Sebastian HÖRL, dans sa thèse à ETHZ sous la direction de Kay AXHAUSEN, a fait advenir la simulation multi-agents pour la mobilité en région Ile-de-France, en augmentant le simulateur MATSIM par le « pipeline EQASIM » qui génère une population synthétique à partir de 2 bases de données : le recensement de population et une enquête de mobilité des ménages. Tant MATSIM que EQASIM sont en open source, ce qui a suscité une diffusion rapide dans plusieurs équipes de recherche en France et dans d’autres pays : pour la France, équipe de Nicolas COULOMBEL au LVMT (ENPC), équipes Trafic (COSYS) et Economie (SPLOTT) à UGE, équipe Smart mobility à l’IFPEN…

Au CIRED, Kang LIANG a testé le couple Eqasim-Matsim en croisant la source Recensement de population et l’EGT 2009, et alternativement le recensement avec la partie francilienne de l’ENTD de 2009. En parallèle, Justine DORSZ a examiné en profondeur la représentation des différents modes de transport dans l’écosystème MATSIM. Dans les simulations de base, le mode TC est traité de manière abstraite sous forme de « distancier » : c’est-à-dire, par une matrice origine-destination des temps de déplacement entre les stations du réseau. Une telle matrice constitue un modèle macroscopique de l’offre de services, qui peut provenir d’un modèle macroscopique de trafic (cf. inventaire de Mallory TROUVE) ou de l’agrégation d’une base de données décrivant les services et les courses : notamment un système GTFS.

De fait, toute simulation multi-agents engage des hypothèses de nature macroscopique :

- description structurelle de la population, des comportements, par des populations statistiques dans lesquelles on échantillonne des individus statistiques par tirage aléatoire,

- pour des situations locales de trafic, par exemple la circulation automobile sur un tronçon routier, le temps de parcours pourra être modélisé par une loi macroscopique, plutôt que par une micro-simulation dynamique du trafic local.

Le rapport d’échelle, entre nombre d’individus échantillonnés et nombre « dans la réalité » : 1:1 ou 1:10 ou 1:100 etc, caractérise la portée microscopique d’une simulation multi-agents. Le rapport 1:1 est nécessaire pour la micro-simulation désagrégée du trafic local, mais il est très rarement utilisé à l’échelle régionale.

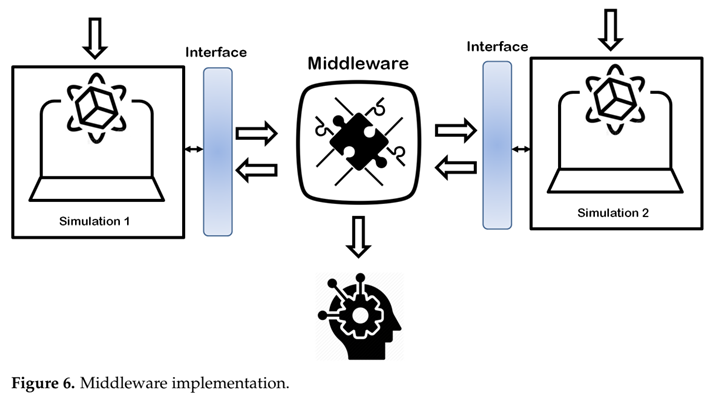

La thèse de Xavier BOULET, co-dirigée par Mahdi ZARGAYOUNA au GRETTIA (UGE) et par F. LEURENT, a mis en évidence ces questions et proposé un traitement multi-échelles par un programme « intergiciel » faisant coopérer des simulateurs traitant chacun certaines des échelles.

Références :

- Xavier BOULET (2020) Articulation d’échelles en simulation de mobilité. Thèse de doctorat de l’Université Paris-Est. https://theses.hal.science/tel-03047082 (Chapitre 2 pour Revue de modèles)

- Boulet X., Zargayouna M., Scemama G. & Leurent F. (2021) A Middleware-based Approach for Multi-scale Mobility Simulation. Future Internet 2021, 13, 22. https://doi.org/10.3390/fi13020022 https://hal.science/hal-04438306 (dont figure suivante)

3/ Micro-simulation multi-agents du trafic « local »

Les modèles multi-agents à l’échelle 1:1 ont été développés primordialement pour le trafic routier sur des scènes locales, telles que la circulation automobile sur un tronçon de voirie, ou le fonctionnement d’un carrefour à branches. La portée spatiale a été étendue progressivement, en lien avec le développement des puissances de calcul. Une simulation microscopique du trafic routier est portée pour la Ville de Paris par la société AIMSUN, incluant les véhicules automobiles, les cyclistes et les piétons, les automobiles et tramways. AIMSUN est le nom du logiciel de simulation microscopique et aussi le nom de la société, d’origine espagnole. La société a recruté Xavier BOULET à l’issue de sa thèse. Une étude intermodale de trafic TC et VP, traitant en particulier le stationnement automobile, a été réalisée par AIMSUN pour le compte d’IDFM sur un territoire multi-communal du Val-de-Marne.

Le simulateur AIMSUN ne traite pas des scènes de trafic où les mobiles se déplacent dans deux dimensions d’espace, par exemple des piétons sur une place. Dans l’offre logicielle de l’éditeur germanique PTV, figure un micro-simulateur routier VISIM qui est largement analogue à AIMSUN, plus un micro-simulateur de trafic piéton, VISWALK, qui implémente des principes de SMA, tout en prédéterminant les trajectoires des mobiles sur des sortes de rails virtuels.

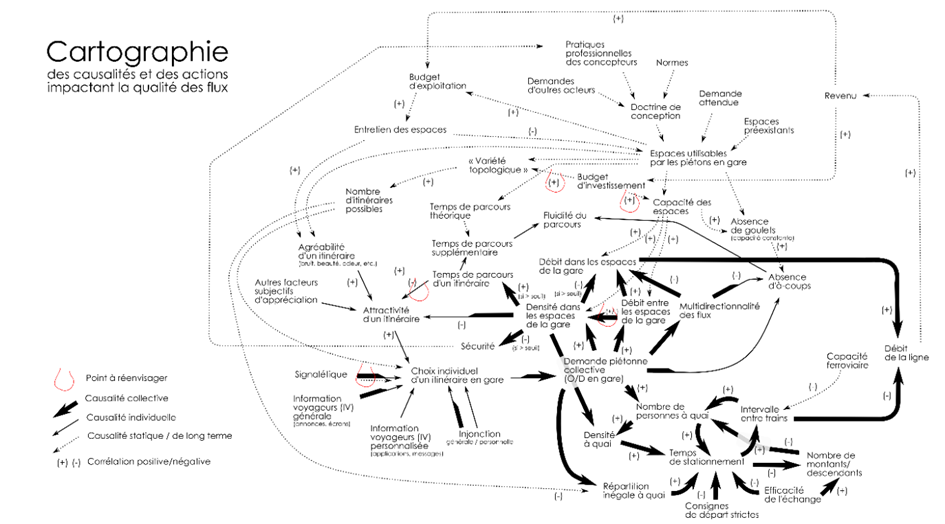

Capucine-Marin DUBROCA-VOISIN, dans sa thèse dirigée par F. LEURENT, a enquêté et comparé les micro-simulateurs du trafic des piétons et des véhicules de TC à l’échelle d’une gare de Mass Urban Transit. Sa revue internationale de modèles a été publiée (Dubroca-Voisin et al., 2019) après un article de synthèse sur la simulation d’une gare et la gestion des flux concernés (Kabalan et al., 2017).

Les applications les plus récents utilisent le SMA versatile ANYLOGIC : utilisé par CM DUBROCA-VOISIN pour simuler un cas d’étude dans la dernière partie de sa thèse, comme par SETEC-INTERNATIONAL. Pour mémoire, C-M DUBROCA-VPOSIN est à présent en poste à AREP, bureau parisien, comme experte des trafics et des données. Son mémoire de thèse comporte aussi une systémique des gares à portée large et profonde, une revue des méthodes d’observation pour les flux piétons en gare, et une revue des méthodes de régulation pour les flux de trafic.

Références :

- Capucine-Marin DUBROCA-VOISIN (2023) Gérer les flux de voyageurs en gare : de l’observation au contrôle en passant par la simulation Thèse de doctorat de l’ENPC soutenue le 30 janvier 2023. https://www.theses.fr/s167245 (Chapitre 3 pour Revue de modèles) (Fig.

- Dubroca-Voisin, M., Kabalan, B. & Leurent, F. (2019) On pedestrian traffic management in railway stations: simulation needs and model assessment. Transportation Research Procedia, 37: 3-10, https://doi.org/10.1016/j.trpro.2018.12.159

- Kabalan B., Leurent F., Christoforou Z., Dubroca-Voisin M. (2017) Framework for centralized and dynamic pedestrian management in railway stations. Transportation Research Procedia, 27:712-719. https://doi.org/10.1016/j.trpro.2017.12.091

4/ Modèles de théorie des jeux à champ moyen

Comme les micro-simulations engagent des tirages aléatoires, dans toute application il convient de réaliser un jeu d’épreuves en nombre suffisant (disons 30) pour en tirer des résultats en moyenne et en variations pour chaque variable du modèle (en tant que variable aléatoire).

La théorie des jeux à champ moyen a été développée depuis 2006, avec des origines simultanées parallèles en France et au Japon. Elle bénéficie depuis d’une attention croissante de la communauté mathématique, particulièrement à l’université Paris-Saclay.

Dans un modèle à champ moyen, les grandeurs locales de champ (ex. vitesse piétonne en tout point et par direction, à chaque instant) interagissent avec les constituants élémentaires du champ (ex. les différents piétons) ? Des formes spécifiques d’interaction sont décrites par des lois macroscopiques – cf. équations de la mécanique des fluides – pour capturer « en moyenne » les interactions, d’où le nom de « champ moyen ». Des outils puissants ont été développés pour calculer directement l’état moyen du système au cours du temps, sans nécessiter la réitération de micro-simulations mais des itérations de calcul comme dans un modèle macroscopique d’équilibre du trafic.

Des équipes de recherche françaises sont en pointe dans ce domaine et développent des applications au trafic piéton, en régime « user équilibrium » comme en régime « system optimum » : équipe d’Yves ACHDOU à Paris-Diderot, équipe de Bertrand MAURY à l’ENS Paris-Saclay.

Une journée d’animation scientifique spécifique a été tenue le 30 novembre 2021 à l’Institut Henri Poincaré à Paris, co-organisée par Bertrand MAURY et F. LEURENT pour la chaire (photo).

Parmi les autres problématiques abordées par la théorie des jeux à champ moyen, signalons :

- la modélisation monocentrique urbaine, en couplage avec les émissions polluantes du trafic et la qualité de l’air : cf. Quentin LEPETIT,

- les localisations respectives des ménages et des entreprises dans un territoire, en interaction mutuelle : cf. Yves ACHDOU,

- production et consommation d’énergie dans un territoire, cf. thèse de Célia ESCRIBE au CIRED co-dirigée par Philippe QUIRION.

Références :

5/ SMA de services de mobilité partagée

Le rapport 1:1 est essentiel en SMA pour traiter correctement les interactions de rencontre entre un conducteur et un passager, que ce soit sur le terrain en tel point ou via une plateforme digitale de matching. C’est pourquoi des micro-simulateurs spécifiques ont été développés dans diverses équipes pour traiter divers types de services.

En lien avec la chaire :

- micro-simulation de système de TAD, par Alexis POULHES et Jaafar BERRADA – coopération ENPC et VEDECOM.

- modèles ART et BRT évoqués dans le volet « Economie des services » : les événements d’interactions entre véhicules et passagers sont traités analytiquement par calcul stochastique.

- micro-simulation d’un itinéraire routier servi par ligne d’autobus ainsi que par ligne de covoiturage, dans la thèse de Sylvain DAOU.

Même à l’échelle 1:1 il subsiste des aspects agrégés dans les simulations : comme les situations de trafic sont dynamiques, les temps des déplacements ou par phase (parcours, attente etc), gardent un caractère fluctuant, aléatoire, donc tout comportement sensible à de tels temps les considérera en faisant une prédiction, sous la forme d’une valeur moyenne espérée ou d’une autre estimation raisonnée (ex. quantile à 90% dans la distribution statistique), de nature agrégée.

Ces problématiques sont renforcées pour des systèmes MAAS qui combinent plusieurs types de services de mobilité. Les différents modèles de simulation pour des systèmes MAAS ont été passés en revue dans l’article Daou & Leurent (2024).

Références :

- DAOU Sylvain, LEURENT Fabien (2024) Modelling mobility as a service: A literature review. Economics of Transportation, Vol. 39, 2024, 100368, https://doi.org/10.1016/j.ecotra.2024.100368

- POULHES, Alexis (2023) La modélisation multi-agents pour l’optimisation et l’évaluation de services de transport. Thèse de doctorat de l’Université Gustave Eiffel soutenue le 19 janvier 2023. https://www.theses.fr/s321247

- POULHES, Alexis & BERRADA, Jaafar (2022) Les services de véhicules autonomes seront-ils pertinents dans des territoires d’agglomération éloignés du réseau de transport en commun structurant ? Revue d’Economie Industrielle, 178-179 (2-3) 139-166, https://doi.org/10.4000/rei.11599

- Poulhès A., Berrada J. (2019) Single vehicle network versus dispatcher: user assignment in an agent-based model. Transportmetrica A: Transport Science, 1-23. ⟨hal-02042955⟩

6/ Lois de trafic pour circulation ferroviaire et sa régulation

En parallèle du développement théorique des jeux à champ moyen, la modélisation des systèmes à événements discrets est également pertinente pour des problèmes de trafic. L’algèbre max-plus se prête à calculer des événements par conjonction de conditions. Un théorème fondamental de périodicité prédit les caractéristiques moyennes d’un système à événements discrets en « régime permanent », tel qu’un fonctionnement cyclique en production des transports collectifs, en particulier les fréquences d’occurrence respective par type d’événement.

Des équipes françaises de recherche en mathématiques appliquées sont en pointe à ces sujets, à l’INRIA et au GRETTIA (UGE) autour de Nadir FAHRI.

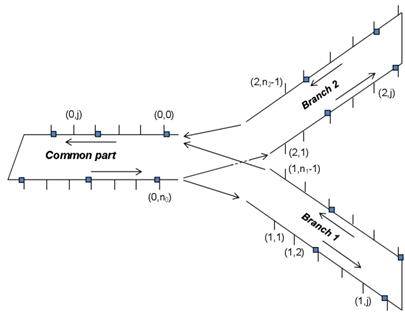

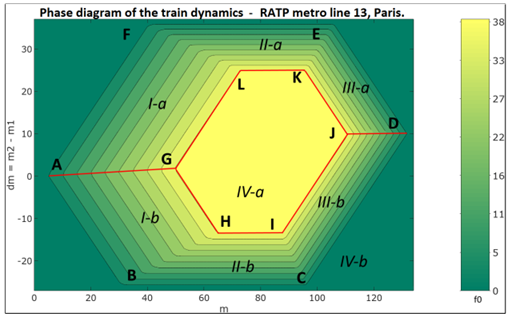

La thèse de Florian SCHANZENBÄCHER, co-dirigée par Nadir FAHRI et Fabien LEURENT, a étudié la circulation des trains sur une ligne de métro a embranchement. Des propriétés théoriques ont été établies, notamment un Diagramme Fondamental de Trafic pour une telle ligne, couplant la taille de flotte, la fréquence de service sur chaque branche et sur les troncs communs, et le chargement des trains, sous l’effet de la matrice origine-destination des flux de passagers entre les gares.

Le mémoire de thèse comporte aussi : un chapitre inventoriant les applications au trafic de la modélisation max-plus, et la conception d’algorithmes de régulation du trafic, qui ont depuis été implémentés par la RATP sur des lignes du métro parisien.

Florian SCHANZENBÄCHER a été recruté par RATP-DEV.

Références :

- Florian Schanzenbächer (2020) Max-plus modeling of traffic on passenger railway lines with a junction : fundamental diagram and dynamic control. Thèse de doctorat de l’Université Paris-Est. https://theses.hal.science/tel-03783706 (Chapitre 2 pour Revue de modèles)

- Schanzenbächer, F., Farhi, N., Christoforou, Z., Leurent, F. & Gabriel, G. (2019) Demand-dependent supply control on a linear metro line of the ratp network. Transportation Research Procedia, 41:491-493, https://doi.org/10.1016/j.trpro.2019.09.081

- Schanzenbächer, F., Farhi, N., Leurent, F. & Gabriel, G. (2019a) Comprehensive passenger demand-dependent traffic control on a metro line with a junction and a derivation of the traffic phases. In Annual Meeting online of the Transportation Research Board, Washington D.C., USA, 2019. https://arxiv.org/abs/1811.08347v1 , https://www.researchgate.net/publication/329086726

- Schanzenbächer, F., Farhi, N., Leurent, F. & Gabriel, G. (2019b) A discrete event traffic model for passenger demand-dependent train control in a metro line with a junction. In ITS World Congress Proceedings, Singapore, 2019. https://hal.science/hal-01871933v1

- Schanzenbächer, F., Farhi, N., Leurent, F. & Gabriel, G. (2018b) Real-time control of metro train dynamics with minimization of train time-headway variance. In Proceedings of the IEEE Annual Intelligent Transportation Systems Conference, pages 2747-2752, Maui (Hawaii), USA, 2018. https://arxiv.org/abs/1809.02876v2

- Schanzenbächer, F., Farhi, N., Leurent, F. & Gabriel, G. (2018a) A discrete event traffic model explaining the traffic phases of the train dynamics on a linear metro line with demand-dependent control. In Proceedings of the Annual American Control Conference, pages 6335-6340, Milwaukee, USA, 2018. DOI:10.23919/ACC.2018.8431921 https://madis-externe.ifsttar.fr/exl-php/util/documents/accede_document.php?1747665230216

- Schanzenbächer, F., Farhi, N., Christoforou, Z., Leurent, F. & Gabriel, G. (2017) A discrete event traffic model explaining the traffic phases of the train dynamics in a metro line system with a junction. In Proceedings of the IEEE Annual Conference on Decision and Control, pages 6283-6288, Melbourne, Australia. arXiv:1801.00931

Les autres axes de recherche de la chaire :