Système de mobilité

Les sociétés développées ont équipé leurs territoires de plusieurs modes de transport : non seulement la marche, mais aussi des routes et des véhicules, et souvent des modes ferrés – tramway, métro, train. Ceux-ci sont les modes privilégiés du Mass Transit Urbain, fondamental pour la qualité de vie au quotidien dans les grandes agglomérations, tout spécialement les mégacités telles que Paris – Ile-de-France.

La chaire aborde les systèmes de mobilité selon deux thèmes de recherche :

- les performances respectives des modes au regard de diverses catégories d’enjeux : enjeux « usagers » en qualité et en prix, enjeux « Environnement » des émissions de polluants et de gaz à effet de serre (GES), enjeux d’espace public (occupation de la voirie) et de finances publiques.

- la gestion du système de transport et mobilité par les pouvoirs publics, entre planification et organisation locale, régulation et financement.

Ce second thème dépend du premier, car certaines performances des modes dépendent des conditions territoriales. De plus, à une échelle de temps supérieure, la planification territoriale façonne les modes et leurs performances. C’est pourquoi nous subdivisons le thème Gestion en trois axes d’investigation :- les conditions territoriales, telles que les effectifs de population, la densité de peuplement, les comportements de mobilité, et la « densité d’offre » en termes d’infrastructures (capacité des voies, quadrillage de l’espace) et de courses de véhicules (renvoyant aux tailles de flottes).

- la co-organisation de mobilité, entre des territoires voisins et/ou des échelons territoriaux imbriqués. Au cœur des relations, la gestion des déplacements à portée longue (> 20 km) qui dominent les trafics sur les réseaux routiers et ferrés.

- la gestion multimodale pour coordonner les différents modes de transport, sous l’angle spécifique des services de mobilité ; c’est la problématique du MAAS = « Mobility As A Service ».

MODES ET ENJEUX

Performances des modes selon une pluralité d’enjeux

Les ingénieurs des transports perçoivent la performance d’un mode de transport en termes surtout techniques : nombre de places dans un véhicule, vitesse maximale, consommation d’énergie par unité de longueur parcourue… Les designers et les commerciaux des constructeurs de véhicules et des opérateurs de service ajoutent des caractéristiques attrayantes pour les usagers et le client : confort à bord, esthétique intérieure et extérieure, ergonomie d’utilisation, « fonctions à valeur ajoutée », allant jusqu’à la qualité pour l’environnement. L’usager-client considère non seulement les caractéristiques fonctionnelles et le confort, mais aussi le prix à l’achat et à l’usage. Ainsi que, selon le territoire de vie, les possibilités locales d’utiliser le moyen de transport selon les places faites aux différents modes, les droits d’accès et les tarifs de circulation et de stationnement. Au plan local, les pouvoirs publics partagent l’espace de voirie entre les modes en fonction de la quantité de demande d’usage et des enjeux environnementaux d’ordre local, tout particulièrement les émissions de polluants atmosphériques et de bruit. De plus les émissions de Gaz à Effet de Serre, comptées en gCO2e par p-km, sont un enjeu environnemental d’ordre global qui est devenu « surplombant ». Enfin, la mobilité présente des enjeux macroéconomiques : pour le système productif et la création de valeur, à partager entre les salariés et les actionnaires et la solidarité sociale, et pour les finances publiques qui perçoivent des recettes fiscales, soutiennent les transports collectifs et les infrastructures, et assurent les transferts sociaux.

La chaire s’intéresse à l’ensemble des enjeux mentionnés, tout spécialement (1) aux émissions de carbone, (2) à la macro-économie, (3) à l’occupation de l’espace public (Time-Area footprint).

Ces sujets sont intégrés dans la recherche « Efficience des modes de transport », réalisée dans un contrat avec Renault-IMD : s’y inscrit la thèse d’Edwin RUALES. Edwin a réalisé une évaluation holistique des enjeux pour la mobilité en Ile-de-France, en plus des typologies de mobilité qui ressortent de la connaissance de la demande.

Modes et GES

LEURENT Fabien (2024) From Food to Foot: The Energy and Carbon Flows of the Human Body at Walking and Cycling. Communication au congrès RDMI, ATEC-ITS.

Fabien LEURENT & Enguerrand PRIE (2022) Bilan carbone des modes de transport terrestre : Quelles places des infrastructures ? Chapitre 4 dans Dominique Bureau (coord) : Le Grand Paris Express : les enjeux pour l’Environnement, éditions Economica, pp. 101-158.

LEURENT Fabien (2022) Quel est le vrai coût de l’énergie pour une trottinette partagée ? Communication au congrès RDMI -ATEC-ITS, Montrouge, Janvier.

LEURENT Fabien (2022b), From Food to Foot: The Energy and Carbon Flows of the Human Body at Walking and Cycling. Journal of Energy and Power Technology 2022; 4(3): 025; doi:10.21926/jept.2203025. http://lidsen.com/journals/jept/jept-04-03-025

Macroéco

Time-Area Footprint

Fabien LEURENT, Edwin RUALES, Rémy LE BOENNEC (2024) On the ratios of urban mobility, Part2: Is street space a scarce resource for urban transportation? Physical model and a tale of five cities in France. ⟨hal-04393899⟩ https://hal.science/hal-04393899

Holistique

CONDITIONS TERRITORIALES

Conditions territoriales

En théorie géographique, un « territoire » est un système combinant (1) un espace géographique comme ensemble de lieux, (2) une population organisée en société, (3) un équipement sociotechnique et des modes de vie, (4) une action publique.

La relation entre population et espace se mesure en particulier par la densité de peuplement : densité d’ensemble, densités locales, « densité vécue » par les individus. La densité est un indicateur de pression exercée sur l’espace comme ressource. Les densités fortes caractéristiques des milieux urbains denses engagent des formes intensives d’utilisation de l’espace, telles que l’habitat collectif, et aussi des formes intensives de transport, telles que les transports collectifs pour massifier les flux.

La chaire caractérise les conditions territoriales du peuplement et de la mobilité, pour la France entière en relevant les conditions spécifiques de l’Ile-de-France. Les recherches concernent :

- les densités de population, pour en saisir la signification selon les lieux d’une part et selon les habitants d’autre part,

- mobilité et espace : dans un territoire, l’effectif de population et la densité de peuplement, se combinent avec les comportements de mobilité (côté demande) et la « densité d’offre » en termes d’infrastructures (capacité des voies, quadrillage de l’espace) et de courses de véhicules (renvoyant aux tailles de flottes).

- dans un grand territoire, les villes sont des conteneurs de population et d’emplois : l’armature urbaine détermine les flux de déplacements à portée longue. Nous étudions la composition territoriale de la France continentale en termes d’armature urbaine, d’influences métropolitaines par les relations domicile-travail, et de zonages pour l’organisation de la mobilité.

Densités de population

- la distinction entre « densité offerte » par les lieux et « densité vécue » par les habitants est clarifiée par un modèle probabiliste dit « de consommation ». Les moyennes respectives, pour la France métropolitaine de 2018, s’élèvent à 120 h/km² (offerte) et à 2,680 h/km² (vécue).

- l’occupation espace-temps de la voirie est analysée pour un milieu urbain en confrontant des densités urbaines de deux types : la densité de peuplement et la densité d’espace de voirie, qui engage la largeur des voies (donc la capacité de flux par axe) et la « densité latérale des voies », qui est l’inverse de l’espacement moyen entre deux axes parallèles ou presque.

Références

- LEURENT Fabien (2024) Densité humaine, offerte ou vécue ? Mieux décrire la vie humaine dans l’espace. Communication au congrès RDMI, ATEC-ITS.

- LEURENT Fabien (2022c). Used (Lived) versus Offered (Plain) Densities of Human Settlement in space: An instance of the probabilistic consumption model. International Journal of Population Studies, 8(2):34-50. https://doi.org/10.36922/ijps.v8i2.297

Mobilité et espaces

Un modèle original a été développé : le modèle HOTER qui est un modèle à 4 étapes de mobilité, postulant un territoire homogène en blocs de peuplement et en tronçons de voirie, ce qui permet une résolution analytique. Il a été appliqué à 5 « extraits de ville » en France, dont Maisons-Alfort et Levallois-Perret pour l’Ile-de-France.

Références

- RDMI 2025

- Fabien LEURENT, Edwin RUALES, Rémy LE BOENNEC (2024) On the ratios of urban mobility, Part2: Is street space a scarce resource for urban transportation? Physical model and a tale of five cities in France. ⟨hal-04393899⟩ https://hal.science/hal-04393899

- Leurent, F. (2022d). On the ratios of urban mobility, Part 1: the HoTer model of travel demand and network flows. 2022. ⟨hal-03805030⟩

Armature urbaine

Fait urbain, attractions métropolitaines et zones d’organisation de la mobilité

Les villes sont des conteneurs de population et des conteneurs d’emplois : mais une partie des actifs travaillent loin de leur résidence, et réciproquement pour les emplois. Les « Aires d’Attraction des Villes » rassemblent un pôle d’emploi et les communes dépendantes selon les appariements domicile-travail.

Nous avons caractérisé le « fait urbain » en France, en hiérarchisant les villes selon l’ordre de grandeur de leur population, ainsi que les « attractions métropolitaines » des AAV. Sur les près de 700 aires identifiées par l’INSEE, la première centaine correspond à peu près aux chefs-lieux des départements (hors IDF), la seconde centaine à des polarités urbaines bien moins importantes, et les suivantes sont seulement des petites villes, dont les populations sont nettement inférieures à la plupart des communes intégrées à l’unité urbaine de Paris. Nous avons similairement caractérisé les ZOM : ressorts territoriaux des AOM de niveau local (y compris IDFM qui combine local et régional).

Références

- RDMI 2025

- WP AG & FL 2024

- THNS 2024

CO-ORGANISATION

Co-organisation de mobilité

Nous interrogeons l’adéquation des instruments aux enjeux ainsi que la cohérence spatiale entre les portées des déplacements et l’extension des « ressorts territoriaux » des Autorités Organisatrices. Les ZOM et la CoOM : un jeu de mots pour aborder sans complexe l’Organisation de la Mobilité, grande mission au service de la population et des territoires, confiée par la loi aux Autorités Organisatrices de Mobilité (AOM). Depuis l’institution des AO de Transport Urbain dans les années 1970, jusqu’à la LOM en 2019, le domaine d’intervention a été étendu et les AOM ont été transposées pour couvrir l’essentiel des populations et de l’espace métropolitain. Les transports publics de personnes constituent le cœur des missions : transports collectifs, complétés par des services intermédiaires tels que Transport à la Demande et Covoiturage. Aux AOM également, de planifier l’intermodalité et l’infrastructure publique de recharge pour les véhicules électriques.

Nous avons examiné l’extension spatiale des AOM, en appelant Zone d’Organisation de la Mobilité (ZOM) leur ressort territorial. Pour les AOM rurales, leur ZOM est trop exigüe par rapport aux portées des déplacements pour les motifs essentiels : d’où l’enjeu de former entre voisines des « Bassins de Mobilité » où la coopération est convenue dans des Contrats Opérationnels de Mobilité.

Plus largement, la Co-Organisation de Mobilité (CoOM) paraît une nécessité face au caractère multi-échelles de la mobilité. Et aussi, pour co-gérer le système de mobilité, en coopération entre pouvoirs publics aux différents échelons territoriaux.

Communications et Working paper

- RDMI 2025, support d’exposé et texte

- WP G et L, 2024

MAAS

MAAS : Le concept | Nos recherches

LE CONCEPT

MAAS = Mobility as a Service, en français « Mobilité Servielle ». Le concept de MAAS est apparu autour de 2015 lorsque la transformation digitale de la mobilité, tout particulièrement la diffusion généralisée du smartphone, a permis aux usagers d’interagir en tout point avec des services web. Google Maps (entre autres) donne à chacun la possibilité de se géolocaliser sur une carte des lieux augmentée par la description des activités offertes, de calculer des itinéraires par différents modes, de comparer les modes. Les systèmes MAAS visent primordialement à assurer le « parcours client » des usagers du transport, en trois étapes Plan – Book – Ticket. Et ce, pour des déplacements de porte à porte, pouvant enchaîner plusieurs trajets en véhicule dans le cas des transports collectifs.

NOS RECHERCHES

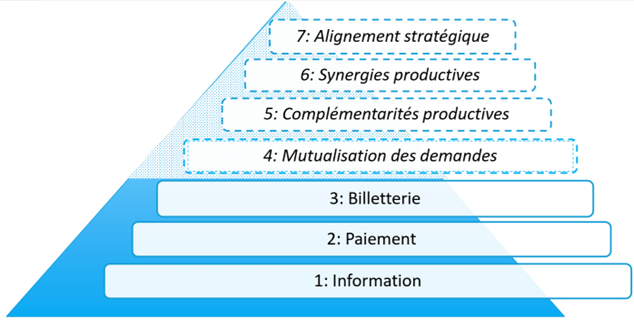

La thèse de Sylvain DAOU, en partenariat avec le cabinet PMP, envisage le MAAS comme un levier pour amplifier le transport public de personnes. Sylvain traite les questions de recherche suivante :

- Qu’est-ce qu’un système MAAS, et que pourrait-il être ? La communication RDMI 2024 interroge les quatre niveaux fonctionnels dégagés vers 2020 (information, billettique, tarification, socio-éco) et remplace le niveau supérieur « contribution aux enjeux environnementaux et sociaux » par quatre niveaux de coopération entre producteurs des différents services : cf. illustration.

- Quelle réalité du concept de MAAS dans les implémentations de par le monde ? L’article TRP 2023 enquête les implémentations dans l’hémisphère nord, pour dégager 6 types de systèmes, fortement marqués par les contextes nationaux.

- comment la notion de MAAS a-t-elle été incorporée dans des modèles de simulation, afin d’être intégrée aux études de planification ? L’article RTE 2024 révèle qu’en l’état de 2023, la prise en compte est bien lacunaire…

- en quoi est-ce qu’un service de mobilité partagée peut épauler, renforcer, un système métropolitain de transports collectifs ? La communication RDMI 2025 prospecte des coopérations productives entre une ligne de covoiturage et une ligne d’autobus, dans les franges est de l’agglomération Lyonnaise.

Ainsi ce pan de recherches rejoint le volet « Economie des services », dans une perspective globale à l’échelle d’un grand territoire polarisé par une métropole urbaine.

FIGURE : pyramide du MAAS (gauche), (droite) Cas d’étude dans l’est Lyonnais

Références

- RDMI 2025

- RTE 2024

- RDMI 2024 : DAOU Sylvain & LEURENT Fabien (2024) MaaS : quelles possibilités d’intégration pour transformer le transport public ? Communication au congrès RDMI, ATEC-ITS.

- TRP 2023 : DAOU Sylvain, LEURENT Fabien & PAPET Laura (2023) The MaaS concept in the field as of 2021: Typology of implementations based on an international panorama. Transportation Research Procedia, 72: 541-548. https://doi.org/10.1016/j.trpro.2023.11.437.

Les autres axes de recherche de la chaire :